En las últimas décadas estamos experimentando cambios muy profundos y acelerados en todos los ámbitos espacio-temporales de nuestra vida cotidiana, no solo por la revolución de los transportes y de las comunicaciones digitales, sino también por el crecimiento y la expansión mundial de un capitalismo fosilista cada vez más depredador, insaciable y especulativo, que desposee y desarraiga a las poblaciones de sus lugares y medios de vida, precariza sus condiciones cotidianas de existencia (vivienda, agua, energía, salud, educación, empleo, transporte, etc.), degrada los ecosistemas, reduce la biodiversidad y puede conducir a un colapso civilizatorio a lo largo del presente siglo.

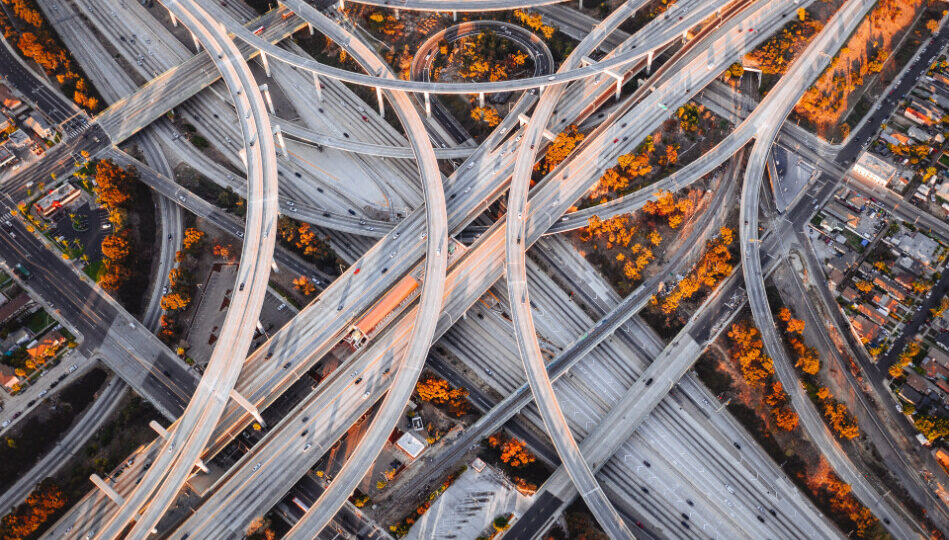

Toda la Tierra está siendo transformada por un mercado global de acaparamiento de tierras, una artificialización de los espacios naturales (desforestación, excavaciones mineras, monocultivos, macrogranjas, grandes infraestructuras, centrales de energía, etc.), una creciente contaminación del aire, las aguas y los suelos, y una multiplicación e intensificación de los desastres naturales causados por el cambio climático antropogénico. Todo ello, como dice Saskia Sassen, “expulsa” cada año a millones de personas de sus lugares de residencia, forzándolas a desplazarse de las zonas rurales a las urbanas, y de los suburbios urbanos inhabitables de su propio país a los de otros países del Norte global. En resumen, el actual proceso de globalización está causando también un proceso acelerado de urbanización de la población mundial. Si en 1950 solo el 30% de la humanidad vivía en ciudades, sobre todo en Europa y América, en 2020 se superó el 56% y la previsión de ONU Habitat es que en 2050 se llegue al 68%, debido a la urbanización de Asia y África.

Lewis Mumford abre su clásica obra La ciudad en la historia con estas palabras: “Este libro comienza con una ciudad que era, simbólicamente, un mundo; termina con un mundo que se ha convertido, en muchos aspectos prácticos, en una ciudad”. Es un buen resumen del modo en que la urbanización y la globalización se han ido extendiendo y entretejiendo cada vez mas. Como dice Thierry Paquot, vivimos ya en una “Tierra urbana”.

La sedentarización y urbanización comenzó hace 10.000 años, paralelamente a la domesticación de plantas y animales, debido al fin de la última glaciación y al inicio del Holoceno, una nueva época geológica con un régimen climático extraordinariamente estable y óptimo para la vida. Desde la revolución industrial, y sobre todo desde 1945, los humanos del hemisferio Norte hemos provocado un cambio acelerado del clima terrestre y, en general, hemos antropizado y alterado de tal modo la biosfera que desde el año 2000 los geólogos han comenzado a hablar del Antropoceno como una nueva era geológica.

En esta nueva situación geohistórica, es imprescindible reflexionar y debatir sobre las ciudades del siglo XXI, sobre la “Tierra urbana”, sobre la relación entre zonas urbanas y rurales, sobre el modo en que hemos de configurar los marcos espacio-temporales de nuestra vida cotidiana para que sean habitables en todos los sentidos de la expresión.

La condición humana, como dice Antonio Campillo en Un lugar en el mundo (2019), es a un tiempo social, temporal y espacial, pues las múltiples interacciones que los humanos mantenemos unos con otros y nos constituyen como tales no solo se tejen, destejen y transforman siguiendo pautas temporales, sino que también se localizan, distribuyen y desplazan en un espacio concreto al que modelan y por el que son, al mismo tiempo, modeladas. Por eso, no solo hemos de comprender la “producción social del espacio”, como propuso Henri Lefebvre en La producción del espacio (1974), sino también la “producción espacial de lo social”, como planteó Edward W. Soja en su trilogía Geografías posmodernas (1989), Tercer espacio (1996) y Posmetrópolis (2000).

Frente a las teorías estáticas del espacio que lo consideran un escenario neutro donde se suceden las relaciones sociales, geógrafos como Edward W. Soja o Doreen Massey sostienen que él mismo es producto de esas relaciones y repercute en “el modo en que se desarrolla la sociedad y en la imagen que tiene de sí misma”. Esta interdependencia entre la configuración espacial de la sociedad y la configuración social del espacio, da lugar a unas relaciones socio-espaciales en continua variación, pero también en continuo conflicto, pues, como señalaba Michel Foucault, hay un vínculo inseparable entre las relaciones de poder y el ordenamiento espacial, que se intensifica en el espacio urbano debido a la densidad de su población y a la complejidad de las interacciones que se dan en él.

El espacio terrestre en general y el urbano en particular está atravesado por múltiples relaciones de poder, tensiones sociales y desigualdades de todo tipo, articuladas en función de diferentes variables como la clase social, el género, la etnia, la edad, etc., que se han visibilizado con la pandemia de Covid-19. La geografía de las ciudades ha influido de forma determinante en la exposición desigual al contagio, como ha mostrado el estudio coordinado por Alicia Ziccardi en ocho ciudades de México, y esta desigualdad se ha visto agravada por las medidas que los gobiernos de muchos países han tomado para proteger a unos/as ciudadanos/as más que a otros/as.

Desde que la OMS declaró la pandemia mundial en marzo de 2020, hemos visto a las ciudades transformarse sustancialmente. Las medidas de confinamiento domiciliario han hecho que por primera vez en la historia las ciudades de casi todo el mundo estuvieran vacías por meses. Únicamente las trabajadoras y los trabajadores de las denominadas “actividades esenciales” podían transitar por las calles, un sector de la población al que el ritmo frenético de la ciudad “productiva” suele invisibilizar. Esta retirada repentina de la esfera pública y la posterior “desescalada” hacia una “nueva normalidad” modificó la materialidad de las ciudades vaciando sus calles, limpiando la atmósfera de las grandes urbes, sustituyendo el ruido de los coches y los aviones por el canto de los pájaros, transformando el uso ordinario de sus espacios (pabellones deportivos en hospitales, pistas de patinaje en morgues, o estadios de futbol en centros de vacunación masiva), e incluso ordenando el flujo y movimiento de las personas con flechas indicadoras y controles de acceso. Además de eso, también modificó los hábitos y ritmos de vida de los ciudadanos y ciudadanas, que se vieron obligados a cambiar su modo de (co)habitar la ciudad.

Inmersos en la “nueva normalidad”, caracterizada por el “distanciamiento social” y la aceleración digital, nos vimos obligados a modificar nuestros hábitos de ocio y socialización, de consumo y de trabajo, entre muchos otros. Muchos permanecimos más tiempo en nuestros hogares teletrabajando, si nuestro trabajo nos lo permitía y nuestra empresa nos lo exigía, lo que transformó el modo de habitar tanto la esfera pública como los espacios de la vida privada. También cambió nuestro modo de relacionarnos con las labores de cuidado y con el trabajo doméstico, así como nuestros hábitos de conciliación laboral y familiar. Hay quienes han decido cambiar de trabajo y de residencia, e incluso abandonar la gran ciudad e instalarse en una pequeña población rural.

Todavía está por verse si estos cambios perdurarán en los próximos años y si mejorarán las condiciones de vida en la ciudad o por el contrario las empeorarán. También está por verse si las desigualdades que ha hecho aflorar la pandemia podrán ser contrarrestadas por las redes de solidaridad que también se han activado entre los/as ciudadanos/as para paliarlas y si estas redes darán lugar al desarrollo de medidas públicas eficaces y justas que respondan a la nueva realidad social, en alianza con la protección del medio ambiente. Lo que de momento parece evidente es que la presión ecosocial a la que están sometidas nuestras ciudades es insostenible.

La pandemia ha visibilizado que las ciudades, lejos de ser meros espacios de productividad habitados por productores/consumidores, son espacios “multidimensionales” y de cuidados, que a su vez requieren ser cuidados. Pero, para ello, ya no son suficientes las medidas paliativas cuyo objetivo principal era convertirlas en espacios de “desarrollo sostenible”. Es urgente pensar formas radicalmente distintas de (co)habitar el espacio urbano, que estén a la altura de la crisis sistémica de nuestras ciudades y apuesten por la reducción en lugar de la ampliación, y por la ruralización en lugar de más urbanización.

La pandemia de Covid-19 puede ser un punto de inflexión para articular una reflexión profunda que se corresponda con medidas públicas justas y ecológicas, orientadas al cuidado de las condiciones sociales y materiales que hacen posible la vida en/de las ciudades. Pero ello no será posible si no nos convertimos en ciudadanos/as críticos/as, conscientes del entorno en el que vivimos y, sobre todo, creativos/as para pensar el entorno en que queremos vivir. No se trata simplemente de reflexionar cómo (co)habitar en las ciudades después de la pandemia, sino de cómo convertirlas en espacios (co)habitables para todos y todas, en alianza con la naturaleza que las ha sostenido y continúa haciéndolo a duras penas, aunque lo olvidemos una y otra vez.

El Laboratorio dedicará el mes de mayo a debatir sobre estas cuestiones desde diferentes enfoques. Invitamos a las personas interesadas a enviarnos sus propuestas. Se aceptará el envío de textos, vídeos o imágenes. Los textos no superarán las 800 palabras, los vídeos durarán entre 5 y 10 minutos, y las imágenes no tendrán más de 10 MB. Si han sido publicados con anterioridad en algún otro medio que pudiera reclamar derechos de propiedad, los autores/as tendrán que contar con la autorización de ese medio para su reproducción en la web de El Laboratorio. Todas las colaboraciones serán susceptibles de comentarios por parte de cualquier persona, previo registro, para evitar comentarios anónimos. El equipo editorial velará para que ni las colaboraciones ni los comentarios incluyan falsedades, insultos o injurias a personas o colectivos.