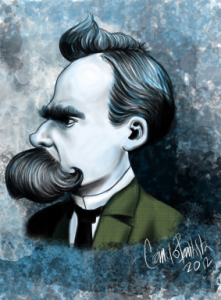

Nietzsche en Italia

Carlos Javier González Serrano

En 1876, la vida de Friedrich Nietzsche dio un vuelco radical, un momento en el que, a la vez, la biografía del filósofo de Röcken estuvo asediada por profundos sufrimientos relacionados con su salud y con la quiebra de algunas de sus más asentadas convicciones morales. Con apenas 32 años, y tras un fulgurante encumbramiento universitario, Nietzsche se sitúa ante su vida como un severo crítico.

Hacía ya siete años que ocupaba una cátedra en la Universidad de Basilea, gracias a algunas útiles amistades que le facilitaron el camino para alcanzar el grado de doctor; una cátedra que, como apunta Paolo D’Iorio (El viaje de Nietzsche a Sorrento), “le pesa cada día más. Pero más grave todavía es el fervor de su compromiso de propagandista wagneriano que cede poco a poco el lugar al desencanto y la duda”. Tan sólo cuatro años antes había publicado, no sin juicios en su contra, El nacimiento de la tragedia, texto en el que Nietzsche apostaba por una reforma de la cultura alemana, que habría de encontrar su fundamento en una atractiva metafísica del arte apoyada en el resurgimiento y desarrollo del mito trágico. En esta obra se muestra aún deudor del sistema schopenhaueriano y de la teoría del drama de Wagner: el mundo, el universo en su conjunto, sólo puede justificarse como fenómeno estético.

La piedra de toque del viraje en la vida de Nietzsche hay que buscarla, sin duda, en el festival wagneriano de Bayreuth, celebrado en el verano de 1876, del que el pensador extrajo un hondo descontento: comprendió que el arte wagneriano había derivado, a causa de su fondo netamente cristiano, en una suerte de espectáculo decadente, deprimente y del todo artificial. El mito de Wagner había caído, el templo se había desplomado. Por aquel entonces, en feliz coincidencia, su amiga Mawilda von Meysenbug, figura fundamental, le propone dirigirse una temporada hacia el sur para poder recuperarse de sus males físicos y anímicos. El filósofo no duda en aceptar.

Ese sur no sólo trae consigo un cambio en el paisaje, en la atmósfera y en el clima, sino también y sobre todo una modificación de sus costumbres, de sus hábitos, de las obligaciones diarias a las que se siente atado desde muy joven por su cátedra. El propio Nietzsche es consciente de todo cuanto quería dejar atrás, y así lo confiesa en un fragmento póstumo (23 [159]): “A los lectores de mis escritos precedentes quiero manifestar de forma expresa que he abandonado los puntos de vista metafísico-artísticos, que en esencia dominaban en ellos: son agradables, pero insostenibles”. Un shock que, algunos años antes, también provocó el país italiano en el ánimo de un joven filósofo al que precisamente Nietzsche leería en su etapa sorrentina: Philipp Mainländer.

Fue en Sorrento donde Nietzsche redactó la mayor parte de Humano, demasiado humano, obra que, definitivamente, dio un giro a la trayectoria intelectual y moral del filósofo, publicada en 1878 y dedicada a la memoria de Voltaire. Un escrito que le separó teóricamente del universo wagneriano y de las doctrinas de Schopenhauer, pero que también le deparó numerosos enfrentamientos académicos y personales: gran parte de su círculo de amistades quedó roto, quienes sentían devoción por Wagner le dieron enseguida la espalda y rompieron su relación con Nietzsche. Aunque tal era el precio, asegura, de pertenecerse a sí mismo: él era consciente de que manifestando ciertas opiniones consideradas ignominiosas, “hasta los amigos y conocidos se mostrarán esquivos y medrosos. También he de atravesar este fuego. Tras ello, cada vez me perteneceré más a mí mismo” (5 [190]). Más tarde, en Ecce homo (§ 3), el propio Nietzsche da cuenta de aquel cambio fundamental:

«Lo que entonces se decidió en mí no fue, acaso, una ruptura con Wagner […]. Una impaciencia conmigo mismo hizo presa en mí; yo veía que había llegado el momento de reflexionar sobre mí. De un solo golpe se me hizo claro, de manera terrible, cuánto tiempo había sido ya desperdiciado -qué aspecto inútil, arbitrario, ofrecía toda mi existencia de filólogo, comparada con mi tarea-. […] Habían pasado diez años en los cuales la alimentación de mi espíritu había quedado propiamente detenida, en los que no había aprendido nada utilizable […]. Me vi, con lástima, escuálido, famélico: justo las realidades eran lo que faltaba dentro de mi saber, y las “idealidades”, ¡para qué diablos servían! -Una sed verdaderamente ardiente se apoderó de mí: a partir de ese momento no he cultivado de hecho nada más que fisiología, medicina y ciencias naturales […]. Entonces adiviné también por vez primera la conexión existente entre una actividad elegida contra los propios instintos, eso que se llama “profesión” (Beruf), y que es la cosa a la que menos estamos llamados, -y aquella imperiosa necesidad de lograr una anestesia del sentimiento de vacío y de hambre por medio de un arte narcótico, -por medio del arte de Wagner, por ejemplo»

Su viaje a Italia, por tanto, permite a Nietzsche descubrir su auténtica vocación, la de convertirse en filósofo. Alejado del a su juicio poco fértil pesimismo de Schopenhauer y del cada vez más acendrado cristianismo de Wagner, Nietzsche propone su más fuerte deseo: desarrollar un pensamiento que reflexione no sobre el sufrimiento y la muerte, sino sobre la vida. En Italia descubre el valor de la verdadera amistad, acompañado de su inseparable Paul Rée, y será allí donde, junto con éste y Mawilda von Meysenburg, decidan crear una asociación de espíritus libres que, guiados por un sano y vital sentimiento, deseen desentrañar los vericuetos más enrevesados que conducen a la verdad; o como ellos lo llamaban, un “ministerio internacional de educación”.

Nietzsche sentía, como relata Paolo D’Iorio, que “el norte de Europa había agotado toda su juventud, pero también que él tenía bastante espíritu para recomenzar una nueva vida en el sur”. Fue también en Italia donde Wagner y el filósofo se encuentran por última vez, donde aquél confiesa a éste sus delirios musicales y estéticos sobre el mito del grial y la última cena, lo que provocó en Nietzsche un inmediato y contundente rechazo. La amistad y afinidad intelectual existente en otro tiempo entre ambos quedaba así disuelta, y no tendrían dudas en atacarse mutuamente en lo sucesivo. Cuando fallece el compositor, Nietzsche dirige estas elocuentes palabras a su amiga Mawilda von Meysenburg (21 de febrero de 1883): “La muerte de Wagner me ha afectado terriblemente; y aunque me he levantado de la cama, todavía me resiento. Creo, sin embargo, que este acontecimiento a la larga supondrá un alivio para mí. Ha sido duro, muy duro, tener que ser durante seis años el adversario de alguien que uno ha estimado y querido tanto como yo he querido a Wagner […]. Wagner me ha ofendido mortalmente -¡quiero que usted lo sepa!- su lento retorno a rastras al cristianismo y a la Iglesia lo he sentido como un insulto personal: toda mi juventud con sus aspiraciones me parecía contaminada, porque había rendido homenaje a un espíritu capaz de este paso. […] Ahora considero ese paso como el paso de un Wagner que envejecía; es difícil morir en el momento justo”.

En algunos de los borradores (1886) de Humano, demasiado humano, Nietzsche repasa este capital episodio y se refiere a él como una “huida”: “Yo quería sólo al Wagner que yo he conocido, un ateo honesto e inmoralista, que inventó el personaje de Sigfrido, el de un hombre perfectamente libre”. En la versión final del prólogo, se referirá a Wagner como una suerte de desesperado que se postra ante los pies de la cruz, fatalmente vencido por el fanatismo del idealismo romántico. Un suceso doloroso que, sin embargo, hizo al pensador mucho más fuerte, y que lo empujó a buscar y seguir más fervientemente el hilo de su vocación filosófica. En definitiva, como reza otro de sus fragmentos póstumos (41 [2]), Nietzsche había comenzado a transitar el camino de “aquel que se independiza de su maestro y finalmente encuentra su propio camino“.

Arthur Schopenhauer y Richard Wagner, aunque nunca olvidados, quedaban atrás en el itinerario teórico -pero sobre todo vital- de Nietzsche. Italia le mostró una nueva faceta del ser, de tratar con su entorno y consigo mismo, de vivir y morir. En carta a Louise Ott (diciembre de 1876), el filósofo escribe que “En nuestro pequeño círculo hay mucha reflexión, amistad, proyectos, esperanzas, en suma, una buena porción de felicidad; lo percibo a pesar de los muchos padecimientos y las malas expectativas de mi salud”. Unos meses más tarde mostraba su miedo a que aquella experiencia expirara: “lo que más temo es el momento en que esto se termine. El nuestro es un modo singular de vida en común, que quizás sea único; pero se ejecuta a la perfección, y nosotros formamos una familia tan unida que nadie se lo puede imaginar”.

Como más tarde escribiría en el Zaratustra (“La canción de los sepulcros”), donde Nietzsche se refiere a una sana voluntad que avanza silenciosa a través de los años, “sólo donde hay sepulcros hay resurrecciones”: sólo cuando se tiene el valor de acabar con lo heredado, con lo muerto, con lo frecuentado, surge la valentía de pensar por sí mismo, de destapar las mentiras y construir la verdad. Y es que, como leemos en Aurora, “El hombre sigue siendo el dios que se ha perdido a sí mismo”. Fue en Italia donde Nietzsche inició la recuperación de esa divinidad interior, perdida a fuerza de seguir, en sus palabras, “insanos instintos”.

Fuente:

https://elvuelodelalechuza.com/