Desde la azotea de su casa natal de las Palmas de Gran Canaria, el niño Benito Pérez Galdós podía ver el mar. Regresaría siempre a esa masa regeneradora, a ese misterio acuoso que conformó de alguna manera su personalidad amplia, polifacética, curiosa y renovadora, porque como escribió él mismo más tarde, “bien puede decirse que la estrategia, y la fuerza y la táctica, que son cosas humanas, no pueden ni podrán nunca nada contra el entusiasmo, que es divino”. La luz y el paisaje de la isla le inyectaron una frescura que se canjeó en eso: en una nueva manera de mirar las cosas. En un deseo por superar los arquetipos y dualidades predominantes desde el Renacimiento -razón y corazón, mente y emociones, espíritu y cuerpo- y dibujar una realidad humana más ecuánime, más justa, ¡verdadera!, que no despreciaba al cuerpo por ser innoble frente al espíritu.

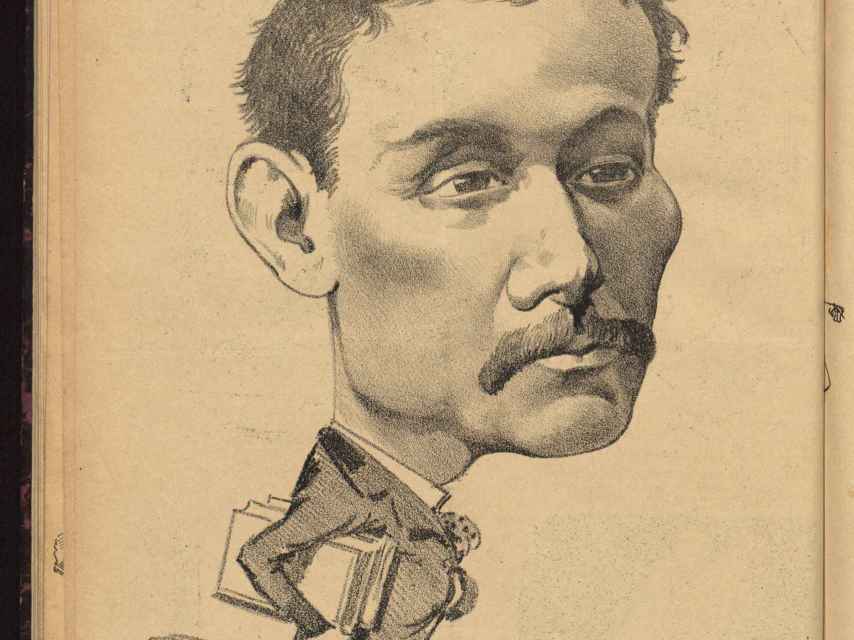

Ese crío de clase acomodada -hijo de un militar, veterano de la guerra de la independencia, y de una madre férrea que gobernaba el hogar imponiendo los valores tradicionales- se mostraba tímido y se refugiaba en los mimos de sus seis hermanas, pero pudo desarrollar desde pequeño varias de sus artes: la escritura, la pintura y la música. Sobre ese diminuto vástago -que luego fue un gran hombre cerebral, racional, modernísimo, hijo del pensamiento ilustrado- versa ahora Benito Pérez Galdós. La verdad humana, la exquisita exposición comisariada por Marta Sanz y Germán Gullón que abre sus puertas hoy viernes en la Biblioteca Nacional de España y que trata de aunar todas las caras del genio en más de 200 piezas.

El que se enamoró por primera vez de una niña llamada Sisita -resultó que era su prima y eso cabreó a la teniente Dolores Galdós, quien hizo todo lo posible por alejarlos-. El que empezó Derecho y lo abandonó. El que se hizo periodista y acudía a las tertulias canarias y plácidas de la Puerta del Sol, donde ahora hay un Pans&Company, en contraposición al ‘Bilis Club’ asturiano donde asistía Clarín -con miembros llenos de mala leche-.

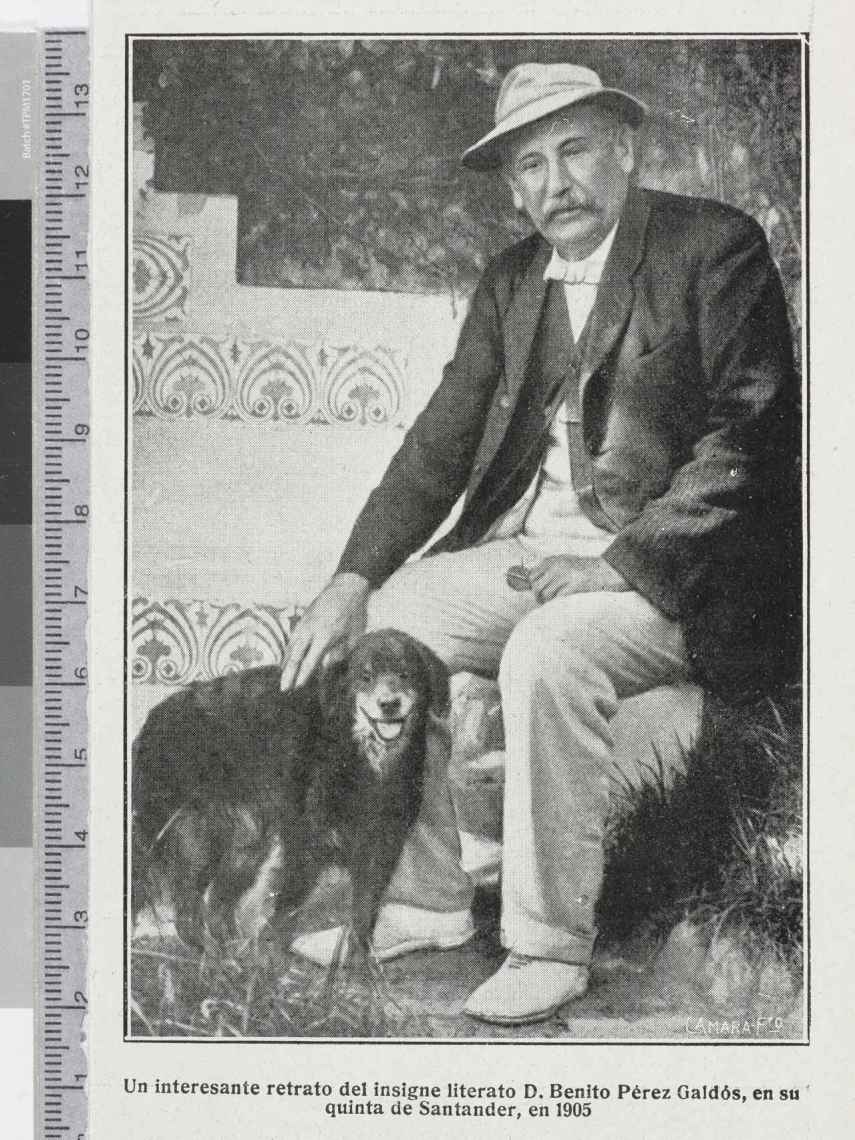

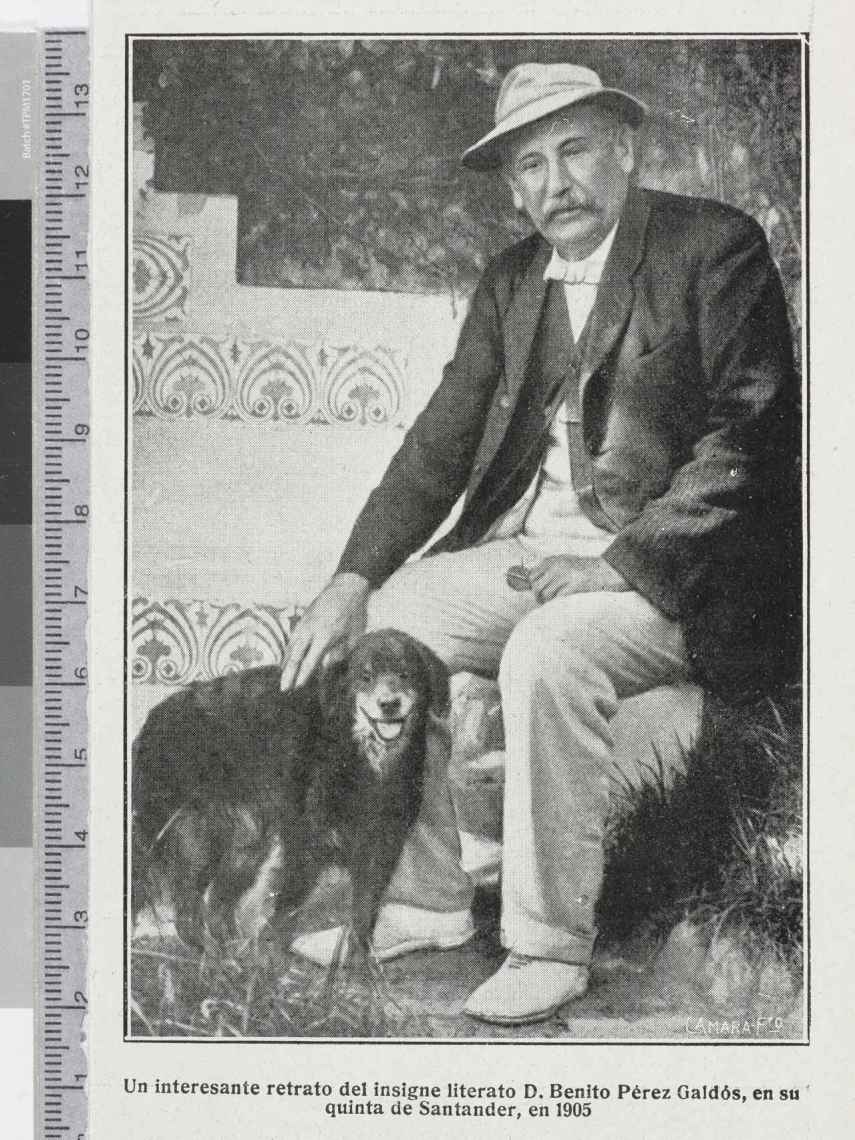

El que soñó con vivir armónicamente, con minimizar a los enemigos; y el que aprendió eso mismo de Giner de los Ríos, que le inculcó el “diálogo” y las ganas de vivir las ideas para tenerlas. El diputado. El heterodoxo. El liberal. El republicano. El que en la fase final de su vida se hizo socialista. El que se alineó con Pablo Iglesias al darse cuenta de que “el proyecto de la restauración no había funcionado”, al asumir que “el llamado tercer Estado no tenía sentido”. El candidato más votado. El amante de los perros. El tipo que alquilaba pianos porque no podía dejar de tocar. El de la curiosa caligrafía.

Todos los Galdós

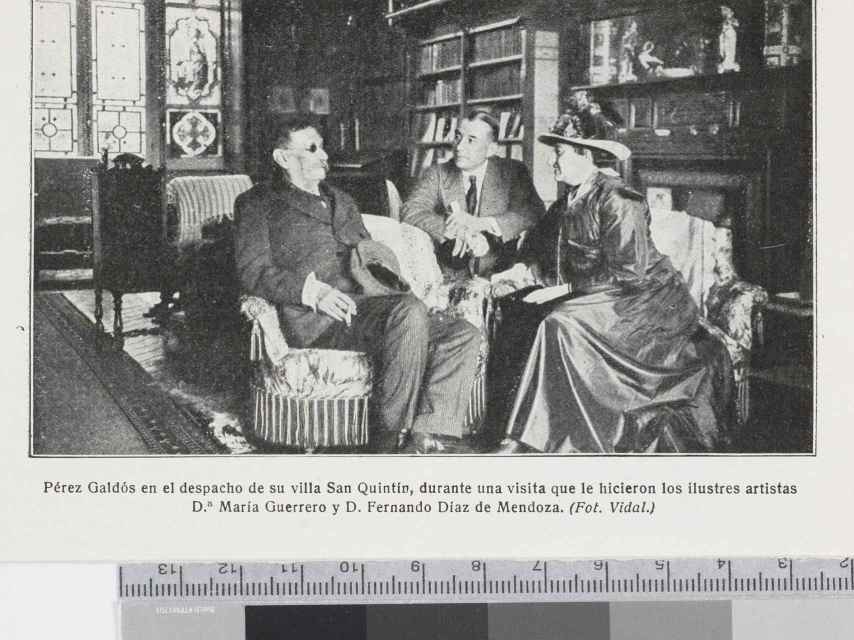

El que escribió “sin miedo a ser local”, como señala Sanz, y, sin embargo, puede leérsele siempre, “encaminado a lo universal, siempre traducible en las nuevas coordenadas culturales de cualquier momento”. El autor que contó la historia desde abajo, desde “la vida privada de los seres normales” -en boca de Almudena Grandes- para entender la conciencia pública. El ciudadano que respetaba las instituciones. El que se matriculó en la vida urbana madrileña. El gran lector de reacciones humanas. El del pulso de la calle. El director de diversas publicaciones. El editor. El dibujante. El coleccionista de arte. El mejor dramaturgo de su época, aunque ya no se le reconozca. El ensayista político.

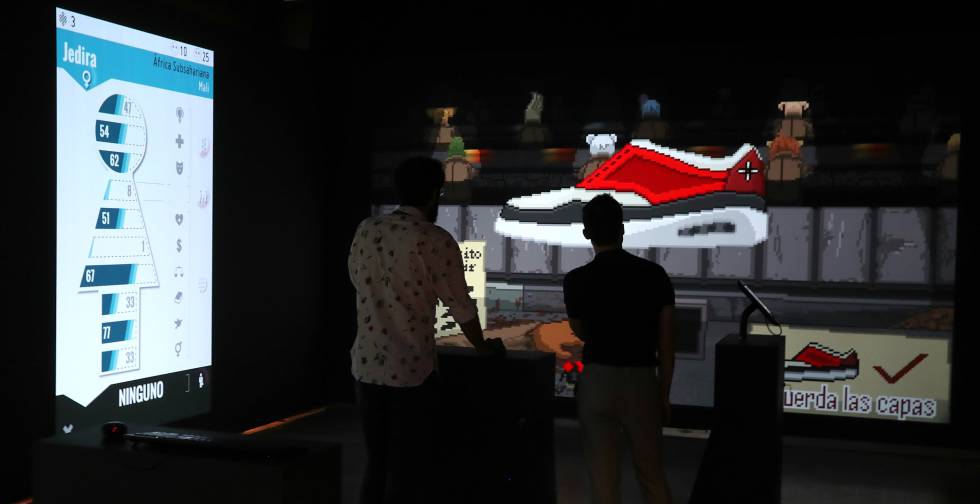

Una de las piezas de la BNE.

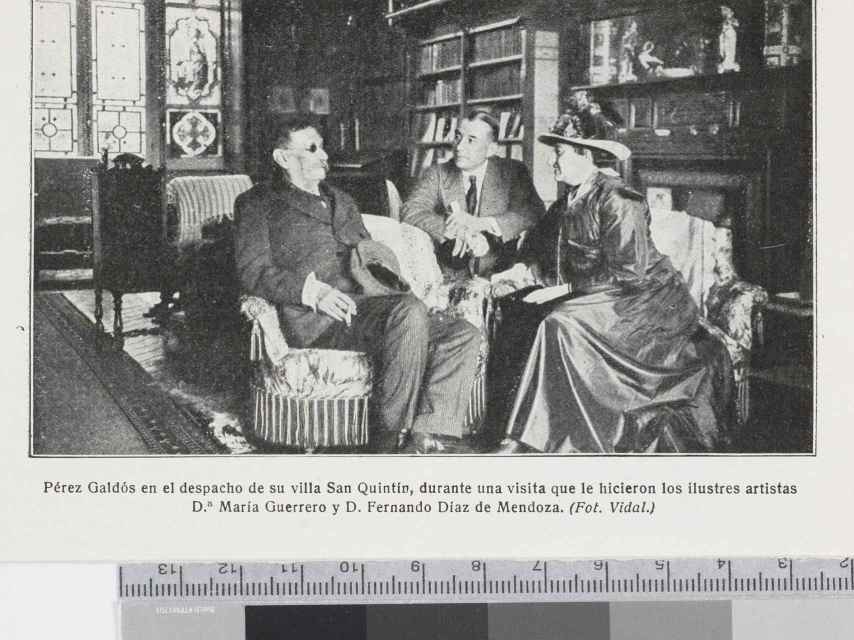

El hombre que edificó a esa Tristana que no quería ser ni amante ni esposa. El autor que dibujó a la niña rebelde, huérfana y desgraciada para retratar la emancipación de la mujer en la sociedad española de finales del siglo XIX, para hablar de “amor libre y anarquismo”, como señala un vídeo de Elvira Lindo en la misma muestra. El pionero. El vanguardista. El progresista. El viajero. También Galdós es el envidiado y admirado por Luis Buñuel, el amante favorito de Emilia Pardo Bazán, el padre de María Galdós Cobián.

Un escritor para «sentirse español»

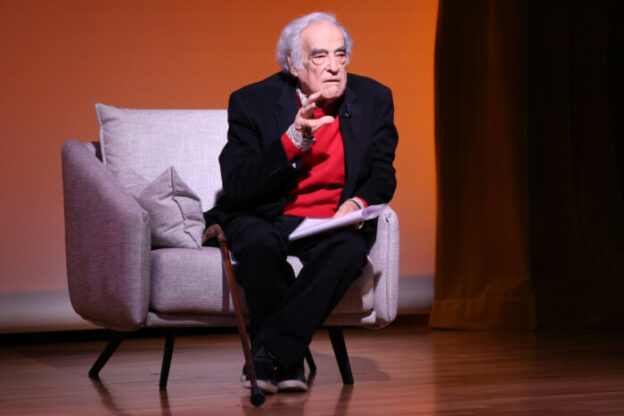

“Yo viví en EEUU mucho tiempo y entré en contacto con muchos exiliados, como Francisco Ayala, y con muchísimos campesinos…”, comienza a rememorar el comisario Germán Gullón. “Y recuerdo la frase del poeta Cernuda. Él vivía, el pobre, en una universidad del norte de Nueva York, un sitio muy triste, muy horrible, donde estaba solo y no tenía nadie con quien hablar, porque ni siquiera manejaba el inglés. Por las noches leía a Galdós. Y decía que lo leía para sentirse español. Para volver un poco a España. Sus lecturas le ponían contento”. Sanz, por su parte, apunta que el final de la exposición cuenta con varias entrevistas a galdosianos muy reconocidos, como Elvira Lindo, Antonio Muñoz Molina, Trapiello o Almudena Grandes, “que nos dan razones y argumentos para entender a Galdós más allá de ese ‘garbancero’ que muchos han pretendido que fuera”.

Una de las piezas expuestas en la BNE.

Recuerda la comisaria que hay que reivindicar al “Galdós estilista”, al que “basándose en la realidad y en la historia de su tiempo fue capaz de volver a ella a través de sus textos literarios”: “Habló de todas las capas sociales. Habló de hombres y de mujeres admirables. Construyó personajes femeninos que forman parte de nuestro imaginario sentimental. El realismo galdosiano muchas veces ha sido denostado por una parte pseudoexquisita y elitista de la cultura española”. Es hora de quitar de una vez por todas esa caspa. Es hora de reconocerle como le extrañaban en Madrid el día de su entierro. Eran las tres y media de la madrugada del 4 de enero de 1920 cuando se fue. Le despidieron unos 30.000 madrileños “de todas las clases sociales, menos la política”: “Fue un acto emocionante, donde el pueblo mostró su cariño por quien les había retratado con fidelidad, y ofrecido una imagen imperecedera de su tiempo”.

Escribió entonces Unamuno que, leyendo su obra, “nos daremos cuenta del bochorno que pesa sobre la España que en él ha muerto”. Ortega y Gasset le dedicó las siguientes palabras: “La España oficial, fría, seca y protocolaria, ha estado ausente en la unánime demostración de pena provocada por la muerte de Galdós. La visita del ministro de Instrucción Pública no basta… Son otros los que han faltado… El pueblo, con su fina y certera perspicacia, ha advertido esa ausencia… Sabe que se le ha muerto el más alto y peregrino de sus príncipes”. Quizá la mejor de sus memorias la reflejó Cernuda en su Díptico español: “La real para ti no es esa España obscena y deprimente / en la que regentea hoy la canalla / sino esta España viva y siempre noble / que Galdós en sus libros ha creado. / De aquélla nos consuela y cura ésta”.

Fuente:

https://www.elespanol.com/cultura/20191101/no-benito-perez-galdos-escritor-sentirse-espanol/440956841_0.html