huella de una misma alma

Mucho se ha escrito sobre la figura de la filósofa y escritora ruso-alemana Luíza Gustávovna Salomé, más conocida como Lou Andreas-Salomé (San Petersburgo, 1861-Gotinga, 1937). Se trata de uno de los personajes más singulares y sobresalientes de finales del siglo XIX y principios del XX, vinculada a grandes artistas, escritores y filósofos coetáneos como Nietzsche, Freud o el poeta Rainer María Rilke, con quienes mantuvo una relación muy estrecha tanto intelectual como personalmente, hasta el punto de haber influido de manera definitiva en la obra de todos ellos.

Es en Rilke (1875-1926) sobre quien nos centramos en esta ocasión, entresacando algunas evidencias que muestran la relevancia que el pensamiento y el carácter de la escritora rusa dispusieron en la obra filosófico-poética del autor checo. Para ello, y como hilo argumental, utilizaremos los testimonios que la propia Andreas-Salomé desgranó en un diario escrito a propósito de su experiencia junto a Rilke en su país de nacimiento, justo en los albores del siglo XX, y que apareció traducido en castellano en 2011 por Roberto Bravo de la Varga bajo el título Rusia con Rainer. En este volumen se evidencia la importancia capital que Lou Andreas-Salomé mantuvo en el desarrollo intelectual y personal de uno de los poetas más importantes del siglo XX. La obra y la personalidad de Rilke no se entenderían sin la influencia de una de las mujeres más fascinantes de la historia.

Rainer María Rilke y Lou Andreas

Salomé se conocieron a petición del poeta el 15 de mayo de 1897. Rilke

se encontraba en Múnich. Acababa de dejar atrás su Praga natal, lugar

que encerraba todos sus demonios infantiles. Demonios que, por cierto,

le acompañarían durante toda su vida. En la capital muniquesa frecuentó los círculos culturales del momento, al igual que Lou Andreas-Salomé,

de la que había oído, entre otras cosas, sobre su particular relación

con el filósofo Friedrich Nietzsche, al que el poeta admiraba.

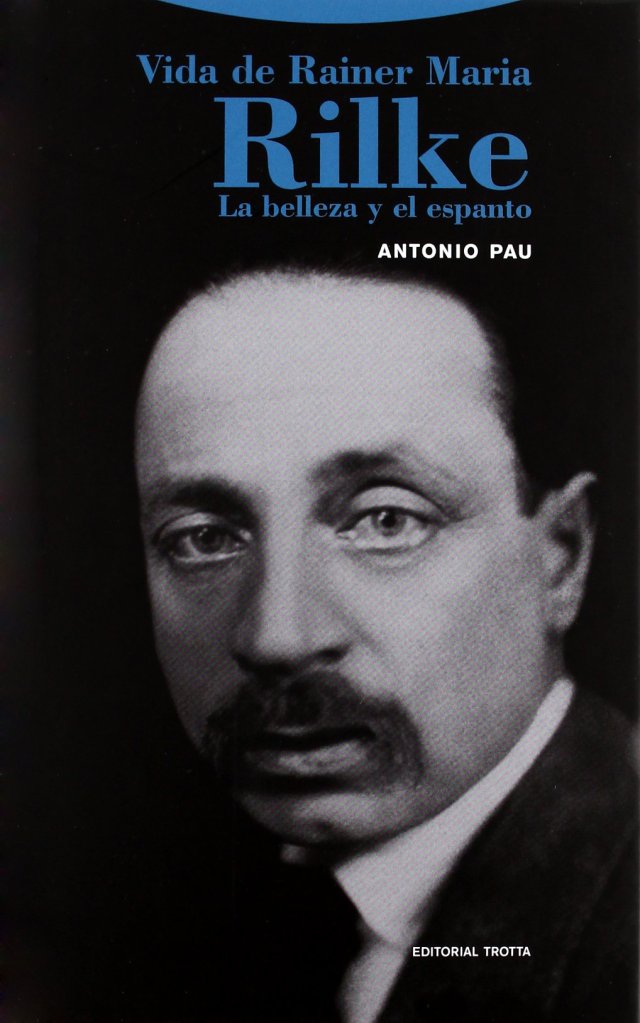

Tal como apunta Antonio Pau en la biografía sobre el autor checo (Vida de Rainer María Rilke. La belleza y el espanto, Trotta, 2007), en aquel momento Rilke tenía veintidós años; Lou tenía catorce más. Ella era una mujer casada con el catedrático orientalista Friedrich Carl Andreas («el viejecito», tal y como la escritora se refería a él), con quien mantuvo una relación abierta a lo largo de toda su vida, preservando así una libertad impensable para los cánones de la época. Por entonces, Rilke era un joven inseguro y excéntrico que no tardaría en sucumbir a los encantos de aquella mujer madura de extraordinaria belleza, por lo que acabó por enamorarse de ella (aunque hay quien sostiene, como Antonio Pau, que Rilke era incapaz de amar). Por suerte para el poeta, fue correspondido por Andreas-Salomé, si bien a la manera de la escritora, con una intensidad tan atronadora como efímera.

Nació así un vínculo emocional muy

estrecho que duró durante toda la vida del poeta (muerto él en 1926;

Lou le sobrevivió once años más). Si bien la relación sentimental no fue

muy larga, unos dos años, acabó transformándose paulatinamente en una relación más materno-filial

(Rilke buscó en Lou a la figura de su madre ausente), de cuyo

desarrollo conservamos una jugosa evidencia epistolar de extraordinaria

belleza. Resulta claro que durante el período en el que estuvieron

juntos se fraguaron, en el interior del poeta, una serie de posos que

resonarían en toda su obra poética posterior.

La hondura de la relación debió de ser abrumadora, como queda patente en los escritos conservados por uno y otro lado. Un fragmento de Andreas-Salomé en su obra Mirada retrospectiva es del todo esclarecedor:

Si durante años fui tu mujer, fue porque tú fuiste para mí una realidad que descubría por primera vez: cuerpo y alma, indiferenciables de cualquier otra. Palabra por palabra habría podido confesarte lo que tú me dijiste al confesar tu amor: «Sólo tú eres real». Así nos convertimos en esposos aun antes de habernos hecho amigos, y nuestra amistad apenas si fue elegida, sino que vino de bodas igualmente subterráneas. No se buscaban en nosotros dos mitades: nos reconocimos, con un escalofrío, en la abrumadora totalidad. Y así fuimos hermanos, pero como de tiempos remotos, antes de que el incesto se convirtiera en sacrilegio.

La respuesta, igualmente maravillosa, bien pudiéramos encontrarla en este poema que el autor checo incluyó en El libro de las horas, obra en la que Lou Andreas-Salomé está muy presente:

Apágame los ojos, y te seguiré viendo,

cierra mis oídos, y te seguiré oyendo,

sin pies te seguiré,

sin boca continuaré invocándote.

arráncame los brazos, te estrechará

mi corazón, como una mano.

Párame el corazón, y latirá mi mente.

Lanza mi mente al fuego

y seguiré llevándote en la sangre.

Estos versos aparecieron publicados finalmente dentro del aludido poemario, en un contexto que escapaba del todo de lo que debiera ser una declaración de amor, pues Rilke lo acabó encajando en uno de sus momentos más solemnes de oración dirigida a Dios, a «su» Dios. Pero en realidad, en sus inicios, fue Lou Andreas-Salomé la que le había inspirado ese arrebato tan sublime de pasión, tal como apuntan tanto Antonio Pau como Federico Bermúdez-Cañete en el estudio preliminar de su traducción del Libro de las horas.

La influencia de Andreas-Salomé afectó no sólo a la maduración personal del autor (por ejemplo, que Rilke asumiera el nombre de «Rainer María» se debe a ella, dejando atrás el apelativo infantil y afrancesado de «René», o que su caligrafía pasara de ser sucia y farragosa a limpia y clara). La importancia de la presencia de la escritora en la vida del poeta debemos adscribirla, también y sobre todo, a su contribución para desarrollar «el espacio interior» de Rilke, desde el punto de vista del crecimiento de dos de los pilares fundamentales de su ideario poético: el del misticismo y la introspección de su primera gran etapa madura, así como el de la mirada exterior hacia las cosas.

Este proceso de crecimiento se dio en tres momentos bien diferenciados. El primero de ellos podríamos definirlo como la del presentimiento, transcurrido desde su primer encuentro hasta el momento de sus viajes a Rusia (1897-1899), y que incluye tanto su período en Wolfratshausen, en el que vivieron durante dos meses como «casados aun no siendo amigos», como la etapa posterior en la que ya no compartían relación carnal alguna, si bien seguían estando lo suficiente cerca el uno del otro como para que el autor pudiera desarrollar un prolífico período de inspiración que le permitió desarrollar algunas obras tan notables como «El libro de la vida monástica» (primera parte de El libro de las horas), Para festejarme, La princesa Blanca o el enigmático relato «Canción de amor y muerte del alférez Joseph Rilke».

El segundo momento o período de la revelación, que será aquí analizado con más detalle, corresponde a sus dos viajes por el vasto territorio del imperio de los zares, patria de la autora («mi patria es el Volga, a donde llego una y otra vez», escribió ella), y que realizaron en dos etapas. Por último, el periodo de las resonancias, comprendido desde el retorno de Rilke a Alemania (para alejarse definitivamente, pues ya no volvieron a verse salvo en algún encuentro esporádico, lo que no impidió que siguieran manteniendo un intercambio epistolar muy relevante) hasta el final de los días del poeta. Pero centrémonos ahora en la experiencia rusa.

«En Rusia lo extraño es cotidiano y lo cotidiano es extraño». Así se refería Lou Andreas-Salomé a su patria, aquella que le arrebataron en su niñez, tal y como expone en el diario redactado en su segundo viaje por la tierra de sus antepasados, esa tierra que fluía por su sangre como el curso del Volga en su transición desde Oriente a Occidente, y a la que le cantó de esta manera:

Aunque estés lejos, te contemplo.

Aunque estés lejos, te entregas a mí

en un presente que nada puede destruir.

Rodeas mi vida, eres mi paisaje.

Me envuelves una y otra vez con tu risueña grandeza.

No resulta extraño comprender pues el interés de Rilke por una de las tierras que más influiría en su espíritu poético (al igual que Italia y España). Rusia: un país de cielos infinitos, montañas, isbas, estanques, chopos, abedules e individuos sencillos pero que albergaban en su interior una grandeza reservada solamente a los espíritus más puros, tal y como explicaría la propia Lou Salomé. De ahí que podamos imaginar cuál debió de ser la emoción que tuvo que experimentar el poeta cuando le fuera propuesto acompañar al matrimonio Andreas en una visita corta pero fecunda al inmenso territorio ruso.

Como apunta Antonio Pau, aquel primer viaje duró apenas una semana, en la que visitaron Moscú y San Petersburgo. De la primera ciudad siempre recordarían el sonido de las campanas del Kremlin y la vivencia de la Pascua, celebración esta última que para el poeta fue crucial y de la que dejaría constancia en su obra más conocida y celebrada, las Elegías de Duino. Durante aquel periplo, además, podemos destacar un primer encuentro con Tolstói, ya convertido en una celebridad y al que Lou Andreas-Salomé define como «un hombre sencillo, que vivía en su casa como si fuera un extraño». Pero sin duda lo más destacable fue la aparición de un asombro tan determinante que cristalizaría en la necesidad de un segundo viaje, que realizarían al año siguiente, ya solos los dos, tras haberse preparado intelectualmente durante un año con la intención de sentir y entender, como si fuera una ofrenda, el alma de un pueblo al que ambos tildaban de sagrado.

El 10 de mayo de 1900, Lou Andreas-Salomé y Rainer María Rilke regresan a Moscú. Allí les espera el príncipe Sergéi Ivanovich Shajovskoi, miembro de la antigua nobleza rusa y escritor amigo de Chéjov; Shajovskoi actuaría como cicerone en su visita al palacio del Kremlin y sus museos, además de ayudarles a organizar el viaje que estaban a punto de realizar. En aquella peregrinación, la pareja se adentra en el corazón de la Rusia más ancestral, viajando, además de a la ciudad de la patria moscovita («el verdadero origen del pueblo ruso», según sostiene la autora), a Tula (donde vuelven a encontrarse con Tolstói en su mítica hacienda Yasnaia Poliana), Kiev, Poltava, Sáratov y otra serie de enclaves repartidos por buena parte de la geografía del extenso país que une Oriente y Occidente.

Visitaron toda suerte de museos, monumentos de toda clase e iglesias, edificios supervivientes de épocas de tiranía ideológica. En ellos apreciaron una amplia muestra del arte ruso. Debemos aquí destacar un aspecto importante del mencionado diario de viaje, pues, a veces, el texto se transforma en una riquísima guía de arte en la que se suceden minuciosas descripciones de cúpulas, iconos o cuadros con apasionados comentarios y opiniones críticas que reflejan el alcance del conocimiento enciclopédico en la materia que Lou Andreas-Salomé albergaba. De hecho, es en este aspecto en el que podemos encontrar una de las marcas que mejor y más hondamente muestra la influencia de la escritora sobre el pensamiento del poeta checo, sin duda desarrollado en parte gracias al influjo de Lou Andreas-Salomé. Bien es sabido que, en Rilke, el arte juega un papel fundamental, así como el misticismo panteístico y el existencialismo.

Su idea trascendente de lo que supone la expresión artística está muy próxima, si no es la misma, a la que tiene la escritora rusa. Tan sólo hay que analizar algunas de las disertaciones que aparecen en el diario para confirmarlo. Para Lou Andreas-Salomé, el artista se convierte en una suerte de sacerdote que es capaz de evocar el alma de las cosas, transformando lo espiritual en algo sensible. Es un intermediario entre el ser humano y Dios. En ese proceso de unificación del mundo resulta muy importante la contemplación, y por ello la mirada objetiva —o lo que es lo mismo, la objetivación de las cosas, si hablamos en términos rilkeanos— se convierte en una necesidad imperiosa. Hay que mirar al mundo sin el influjo subjetivo, abandonar las ideas preconcebidas; solamente decir, describir, hacer que las cosas hablen por sí solas, que nos muestren su alma. Eso es lo que ha de conseguir el artista, que es un ungido de Dios, tal y como también piensa Rilke sobre el poeta.

Este papel sacro del artista, a juicio de Andreas-Salomé (y también para Rilke), lo ejercen igualmente los hombres de campo, una figura retórica repleta de simbolismo y a la que conocen y enaltecen tras adentrarse en el microcosmos de las aldeas rusas y de sus paisajes. De hecho, ambos sostienen que fue precisamente el viaje hacia aquel mundo rural repleto de silencios, interioridad, religiosidad (singular, sin duda, ya que en ella confluye la ortodoxia eslava con el paganismo de las supersticiones) y arraigo con la tierra uno de los momentos más álgidos de su segundo viaje. Dos fueron los acontecimientos más señalados de aquella experiencia: el primero de ellos, su estancia durante una semana en Kresta, pequeña aldea cercana a la ciudad de Yoroslov. Allí, en el calor de una isba tradicional, inmersos en una cultura ancestral sencilla pero igualmente grandiosa, compartieron experiencias con la esencia de lo que Lou define como «el hombre ruso»: el ser que aglutina en su interior la más arcaica pero a la vez más joven de todas las almas posibles. El alma del auténtico hombre ruso es el alma de un niño, aseguraba la escritora (¿reminiscencia de su relación con Nietzsche?). Dicho legado se encuentra fosilizado, encapsulado, a la espera de que alguien pueda liberarlo (tal vez los artistas o los poetas). Para Lou Andreas-Salomé, el ruso es consciente de esta verdad, y de ahí derivaría su fuerte espiritualidad y, en contraste, su carencia de voluntad frente a los cambios, lo cual le conduce inexorablemente al ascetismo y a la vida interior individual que, paradójicamente, le abre la puerta a la comunidad (todos los rusos piensan de la misma manera y eso les conecta entre sí, defendía la escritora).

De esta manera, el alma del pueblo ruso se ha preservado incorruptible frente a las transformaciones de las épocas sucesivas. No obstante, Lou Andreas-Salomé ya apuntó que dicho tesoro de la humanidad no estaba exento de los peligros de «la mala educación», que en aquella época ya se dejaba sentir en Rusia por tres vías diferentes: la de «los educadores del pueblo», es decir, aquellos hombres que formarían parte de la Intelligentsia revolucionaria posterior y que se embarcaron en misiones educativas en las aldeas en la última parte del siglo XIX. A ellos les acusa de sembrar un cierto nihilismo entre el campesinado, un hecho que, como sabemos y a la larga, serviría para que el vacío generado en estas gentes por la muerte de Dios fuese cubierto por el espíritu revolucionario que, a la postre, sería determinante en el éxito de la Revolución de 1917. Por otro lado están los clérigos de la ortodoxia oficial, a quienes Salomé no duda en criticar por su corrupción y egoísmo. Finalmente, también alude al daño provocado por los desertores de la nobleza tradicional, convertidos ahora en guías espirituales «del pueblo», como en el caso de Tolstói, a quien admira pero sobre el que no deja de denunciar su manera despótica de tratar a la masa, mostrando así sus prejuicios de clase.

Todas estas amenazas existen, y el «auténtico» hombre ruso, que tiene en el campesino a su máximo exponente, debe sortearlos para que no desaparezca la grandeza de su ser, la sencillez, la cual da paso a un espacio en el que se puede asumir absolutamente todo: «Grande es aquel que se procura un espacio para hacer o sentir todo tipo de cosas», apuntaba Lou Andreas-Salomé.

A poco que analicemos estas cuestiones, reconoceremos algunas ideas del cuerpo filosófico-poético más maduro de Rilke, el periodo conocido como visionario. Recordemos que hay una figura sobre la que el poeta erige su cosmogonía, la del pastor, incluido en un paisaje de cielos infinitos que aparece bien representado en su afamado poema «Trilogía española». Poema, por cierto, escrito durante la estancia del poeta en Ronda y al que el filósofo Martin Heidegger se refirió como el más importante de Rilke. Recordemos que el poeta checo fue una influencia determinante para el pensador alemán, como él mismo confesó.

Pero la experiencia campesina de la pareja no terminaría aquí: durante el segundo viaje ruso visitaron también al poeta campesino Spiridon Dimitriovich Drozhahn, admirado por la pareja y del que Rilke tenía algún poemario. De su hospitalidad (vivieron en su isba junto a su familia durante unos días) da testimonio Lou Salomé en sus diarios. De aquellos días hay que reseñar un hecho que quedó grabado en una de las Elegias de Duino: la imagen de un caballo que trotaba al atardecer por una de las estepas de la ribera del Volga en su descenso hacia el sur. También el río, siempre tan presente en estos diarios rusos, así como los bosques, montañas y, en definitiva, todo el paisaje sobre el que ambos escritores reflejan la imagen de un Dios.

Mucho se ha hablado de la «teología rilkeana«, puesta de manifiesto, esencialmente, en El libro de las horas. Algunos incluso han afirmado que aborda una idea de Dios manifestado pero ausente. Lou Andreas-Salomé, que comparte con el poeta la misma idea teológica —que podríamos tildar como panteística—, afirma en estos diarios rusos:

Dios es lo sustantivo, lo redentor, lo que expresa por completo nuestro ser, porque nos entregamos a él prácticamente sin reservas de forma total.

Por otro lado, también proclama que Dios está en las cosas, en lo cercano, y que a él llegamos cuando…

… las cosas se abren francamente, convirtiéndose en una patria insospechada, una experiencia completamente nueva, la más humana y la más gratificante que existe, tan profunda que espíritus como Spinoza se ahogaron en ella y balbuceando la llamaban Dios.

En ambos se urde la idea de un Dios (manifestado pero desconocido en esencia, absconditus) que está junto al ser humano, más cerca de lo que éste sospecha. Por eso no es necesario ningún intermediario en su diálogo. No son necesarias las intermediaciones; tan sólo existe la oración, el recogimiento individual como única vía de contacto con lo Absoluto, con Dios. De ahí que en Rusia se pueda encontrar más fácilmente al Padre: allí todo es inmensidad, todo es naturaleza, auténtico elemento de la espiritualidad rusa.

Fuente:

Pingback: Lou Andreas-Salomé y Rilke: tras la huella de una misma alma – luispablodetorrescabanillas