No sabemos si la conciencia racional es un feliz acontecimiento o una desgracia. Los animales viven en la eternidad. Para ellos solo existe el instante, lo inmediato. No piensan en el mañana, sino en el aquí y ahora. El ser humano no percibe el instante como una experiencia de plenitud, sino como una pérdida. Su brevísima duración le sobrecoge, pues le revela la fugacidad de su propia vida, apenas un soplo en el caudal del tiempo.

¿Cómo encarar esa perspectiva? ¿Es el universo un fenómeno irracional o una totalidad con un significado? ¿Cuál es el papel de la humanidad en este escenario? Corremos el riesgo de afrontar estas preguntas con angustia, pero deberíamos celebrarlas como una prueba de la singularidad de nuestra especie.

En Grecia, cuna de la filosofía, el ser humano se convierte en un animal racional. A la esperanza de sobrevivir, principal anhelo de nuestra historia prerracional, sucede la esperanza de perdurar. No nos conformamos con estar. Queremos no ser desalojados del tiempo y la historia, afincarnos en el ser de forma indefinida, participar de esa eternidad que se presupone a los dioses.

En tiempos de la Ilíada, no se concebía otra inmortalidad que la huella sembrada en la memoria colectiva por las hazañas bélicas. Solo el que desafiaba a la muerte en el campo de batalla podía llegar a vencerla. No físicamente, pero sí como recuerdo. Las gestas inspiran cantos que mantienen vivos a los héroes.

La Odisea muestra escaso fervor por esa idea. Cuando Ulises visita a Aquiles en el reino de Hades y lo felicita por seguir siendo un rey entre los Inmortales, el héroe de Troya le contesta que prefería estar vivo, aunque fuera como un pobre, sucio y rudo campesino. La vida breve y gloriosa que tanto exaltó ahora le parece mucho menos apetecible que una existencia dilatada y sin gloria. ¿Cambió de mentalidad Homero al envejecer o quizás tienen razón los helenistas que atribuyen la Ilíada y la Odisea a autores diferentes?

Órficos, pitagóricos y platónicos introdujeron una nueva perspectiva al asegurar que el alma era inmortal. Solo el cuerpo declinaba y se extinguía. El alma únicamente peregrinaba, reencarnándose una y otra vez. De hecho, su vinculación al cuerpo era fruto de una lejana e imprecisa falta y si se observaba una serie de preceptos, se libraría del ciclo de las reencarnaciones.

Esa creencia ayudó a Sócrates a beber la copa de cicuta con serenidad. Mientras agonizaba, pidió que se ofrendara un gallo a Asclepio, dios de la medicina, sugiriendo que morir no era una desdicha, sino una forma de curación. Solo así recobraba el alma su condición original, cuando no se hallaba uncida al lastre de un cuerpo mortal.

Aristóteles no compartía esa convicción. Aunque había sido discípulo de Platón, consideraba que la verdad debía prevalecer sobre el afecto. Por eso negó la existencia de trasmundos y afirmó que el alma solo era la forma del cuerpo, su principio vital. Cuando el organismo colapsa, el alma se disipa. No puede subsistir de forma independiente. No hay una realidad espiritual que le sirva de morada. El mundo físico, sujeto a los estragos del tiempo, es lo único que existe.

Aristóteles solo cree en la inmortalidad que se adquiere mediante las obras del espíritu. Las hazañas militares son logros menores, hitos abocados al olvido. Lo verdaderamente notable es la investigación científica y la creación artística. Los epicúreos suscribieron las teorías aristotélicas sobre el alma. Asumieron que la muerte constituía un final irreversible, pero estimaron que no debería infundirnos temor. Es absurdo sufrir por algo que no percibiremos. La muerte solo es una expectativa, no una vivencia. Al morir, cesamos de experimentar emociones. No hay tristeza ni duelo. Solo ausencia, no ser. Algunos estoicos, como Marco Aurelio, negaron la inmortalidad personal, pero se consolaron especulando con alguna forma de inmortalidad impersonal. Nuestra conciencia se integra en la vida del cosmos, como una nota en una melodía imperecedera.

Místico y visionario, Heráclito de Éfeso, que renunció a sus privilegios aristocráticos para vivir pobremente en mitad de la naturaleza, opinaba que lo único permanente era el devenir. Todo fluye, nada es inmutable. El ser es un río cuyas aguas nunca se detienen. La muerte no es una calamidad, sino una fuerza creadora y necesaria. Si la muerte no afectara a todas las cosas, no surgirían nuevas formas de vida. El universo se alimenta de lo que devora. Su renovación depende de su poder destructor. El cosmos no ha sido creado por los dioses ni por los hombres. Siempre ha existido y siempre existirá. Es un fuego eternamente vivo. Según Heráclito, cada diez mil años se autodestruye para iniciar un nuevo ciclo.

Los estoicos asimilaron esta doctrina y la física moderna la ha desarrollado mediante la hipótesis del universo pulsante, según la cual el universo finaliza su expansión cuando la fuerza gravitacional contrarresta la radiación de la explosión original y todo vuelve a su origen.

Heráclito aventura que los sabios gozan de una inmortalidad inaccesible a los hombres comunes. No consiste en una prolongación de la existencia individual, sino en una suerte de incorporación al Logos. Para el vulgo, el mundo se parece a “un montón de basura dispersado al azar”. Por el contrario, el sabio sabe que todo obedece a una razón. No vivimos en el caos, sino en un orden que podemos conocer y comprender. Al hacerlo, nos situamos más allá de nuestros límites. No hay otra forma de trascendencia. “Dios es día y noche, invierno y verano, guerra y paz, abundancia y hambre”. Heráclito despreciaba la concepción de la divinidad reflejada en la mitología. No creía en dioses personales, sino en el Logos. Pensaba que la inteligencia individual es un espejismo. En realidad, forma parte de la Inteligencia o Logos que regula vida del universo. Somos una brizna del Logos y nuestro destino es regresar a su seno.

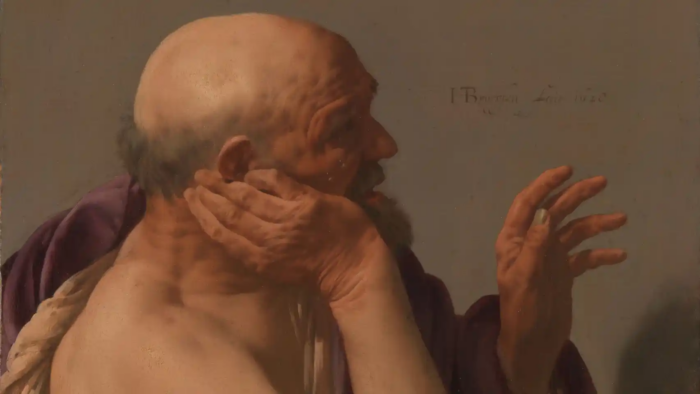

Solo conservamos fragmentos de Heráclito, aforismos a veces revestidos de oscuridad y de difícil interpretación, lo cual nos aboca a lo especulativo e impreciso cada vez que abordamos su filosofía. No creo que ese hecho le desagradara. Heráclito dijo que a la Naturaleza le gusta esconderse, una reflexión que se puede aplicar también a él. No en vano la posteridad le ha llamado “el oscuro”. Sin un laboratorio para contrastar sus intuiciones, sus teorías surgen de la introspección. “Me he buscado a mí mismo”, confesó, pero no le concedió demasiada importancia a su yo.

En cambio, Pascal contemplaba su propia muerte con desolación. Su fe le ayudaba a sobrellevar el malestar que le producía la posibilidad de extraviarse en la nada, pero a veces sus creencias sufrían el asalto de la duda. En esos momentos, solo le reconfortaba la idea de que el ser humano, infinitamente pequeño en comparación con el vasto universo, es en realidad superior a todo lo que existe, pues solo él posee conciencia. Un pensamiento es un prodigio más sorprendente que cualquier galaxia. Heráclito habría dicho que el pensar no es un atributo meramente humano, sino la esencia del ser y la evidencia de que todo está conectado por una secreta armonía. El hilo de la vida nunca se rompe. El tiempo es un tigre que nos destroza, como dijo Borges, pero cada uno de sus zarpazos contiene una semilla de vida.

Fuente: https://www.elespanol.com/el-cultural/blogs/entreclasicos/20230523/heraclito-hilo-vida/765793425_12.html