¿Y si no tuviésemos que trabajar más de un par de horas al día? ¿Qué haríamos con esa cantidad importante y poco habitual de tiempo libre? La respuesta automática suele ser aquello que se tiene ganas de hacer en ese instante y no se puede, aficiones abandonadas, deseos de un imaginario común: viajar, leer, ir al cine, al teatro, a conciertos, hacer más deporte, aprender a cocinar-tocar un instrumento-bailar-tejer… Son ideas instintivas que surgen dentro de un contexto en el que lo común es tener poco tiempo disponible. Si la respuesta es meditada, se vuelve mucho más ambigua, se llena de frases como «no sé» o «tendría que pensarlo mucho».

Ese extraño escenario, que ahora parece lejano y del que solo se pueden hacer conjeturas, podría materializarse en algún momento si las previsiones sobre la cuarta revolución industrial (o revolución robótica) se cumplen, si la tendencia continúa y los androides empiezan a hacerse cargo de algunos de los trabajos del ser humano, total o parcialmente, como ya ha empezado a ocurrir; el pasado enero, por ejemplo, la aseguradora japonesa Fukoku Mutual Life sustituyó a 34 de sus empleados en oficinas por un sistema de inteligencia artificial basado en el IBM Watson Explorer (una plataforma de análisis de contenido a partir de datos).

Según el último informe anual de la Federación Internacional de Robótica (de 2016 con datos de 2015), actualmente hay en el mundo entre 1,5 y 1,75 millones de robots activos. Una cifra que habrá crecido, como viene haciendo durante los últimos años, en las estadísticas que ese mismo organismo publicará en septiembre y que ya lleva un tiempo ocupando la agenda de organismos internacionales.

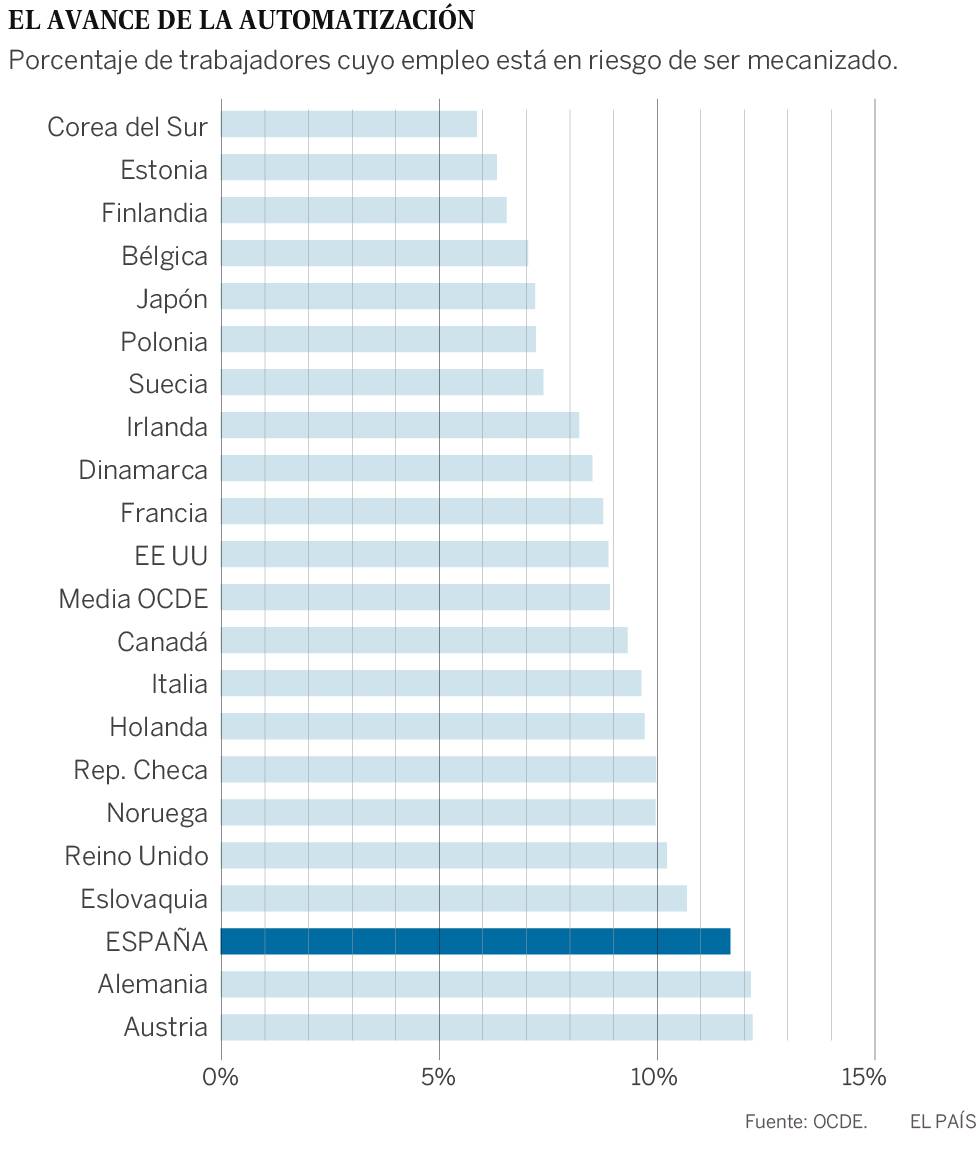

Empieza a haber muchas y muy variadas previsiones de cifras para los empleos que se destruirán o los que se crearán: el Foro de Davos calcula que esta cuarta revolución industrial acabará con más de 5 millones de puestos de trabajo en los 15 países más industrializados del mundo de aquí a 2020, la OCDE estima que solo en España, el 12% de los trabajadores podrían ser sustituidos a corto plazo por robots, mientras, la Unión Europea calcula que solo la Inteligencia Artificial hará nacer casi un millón de empleos nuevos.

PARTICIPA EN LA ENCUESTA

La iniciativa REIsearch, con apoyo de la Unión Europea, está realizando una encuesta a todos los ciudadanos europeos para conocer su opinión sobre el impacto de la tecnología en aspectos como la economía, el trabajo, las esfera pública y la vida privada. Puedes participar en esta iniciativa pinchando en este enlace. Los resultados de esta campaña de encuestas serán presentados a la Comisión Europea.

Sin embargo, es muy escasa la literatura en la que se hable del tiempo libre que dejará ese cambio, de los cambios sociales que acarreará y ni hablar de fechas probables en las que eso podría ocurrir. Aunque sí empieza a haber interés por adentrarse más allá de la economía en este futuro que parece inevitable: la iniciativa REIsearch, lanzada el pasado año con apoyo de la Unión Europea y la Comisión Europea, está haciendo una encuesta a todos los ciudadanos europeos para conocer su opinión sobre el impacto de la tecnología en aspectos como la economía, el trabajo, las esfera pública y la vida privada.

Antonio Rodríguez de las Heras, catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid y director del Instituto de Cultura y Tecnología de esa misma institución, reflexiona precisamente sobre cómo estamos observando ese cambio de paradigma desde un punto de vista puramente económico y de alteración en los puestos de trabajo y en el tipo de profesiones: “Pero lo que nos espera de la robotización es una agudización de la crisis cultural que ya estamos viviendo y que va a alterar profundamente las estructuras”.

Si cualquiera se frota las manos hoy cuando escucha la palabra «libranza» o «vacaciones» es porque la sociedad está siendo educada, desde hace décadas, para la producción, para ser rentable y para contribuir al statu quo del actual sistema capitalista. «Nadie sabe qué haría cada individuo con ese tiempo, pero la cuestión va más allá de ir tres días al cine en vez de uno», apunta Rodríguez de las Heras. Aquí, algunas de las claves de ese «más allá», que no forma parte por el momento del debate informativo, centrado en cifras, porcentajes y términos de coste y beneficio y que está lleno de incertidumbre. «Hay muy poca previsión y muy poca creatividad en cuanto a los escenarios posibles», puntualiza. Para él, no se trata de anunciar cual profetas o especular de forma apocalíptica, sino de reflexionar: «Estamos trivializando la robotización, que es un fenómeno capilar que va a ir entrando, a veces, de forma invisible, y que es mucho, mucho más profundo».

¿Estamos preparados para tener mucho más tiempo libre?

Un sí al unísono podría esperarse como respuesta obvia a esta pregunta. El tiempo es, probablemente, la magnitud de la que cualquiera quiere más, la que la humanidad siempre ha ansiado (y ansía) con más fuerza. En la realidad que Andrew Niccol dibujó en In Time, la película protagonizada por Justin Timberlake en 2011, los seres humanos han dejado de envejecer, sin embargo, cuando cumplen 25 años se activa una cuenta atrás que les dará un año más de vida; durante esos 12 meses, deben empezar a ganar tiempo: si el reloj digital que se dibuja en sus antebrazos llega al cero, mueren. Luchan, sudan, sufren y matan por conseguir segundos en lo que podría ser una metáfora distópica del mundo occidental.

Como en aquel filme, el concepto de ocio, y por tanto el de trabajo, se alterarían mucho bajo esta hipótesis. Aunque antes de eso, el historiador Rutger Bregman (Westerschouwen, Holanda, 1988), cree necesario «repensar qué es trabajo»: «Hoy, millones de personas hacen trabajos que creen que carecen de sentido —están enviando correos electrónicos o escribiendo informes que nadie lee—. Creo que debemos trabajar menos, para que podamos hacer más , para vivir una vida rica y significativa». Una idea que enlaza con una idea que también da Rodríguez de las Heras: «El trabajo se consideró un castigo hasta que el sistema económico consiguió darle la vuelta y sublimarlo hasta el punto de reclamarlo. Trabajo y más trabajo para que el sistema siga funcionando como buenos consumidores».

Y el horizonte de ocio trastocaría el modelo actual por completo, según el catedrático: «Actualmente se nos quita lo único que somos, tiempo, hay una alienación tan sublimada por la hiperactividad que podría decirse que vacía a las personas, las deja sin capacidad reflexiva. ¿Cómo vamos a enfrentarnos a ocho horas libres diariamente?». Para Bregman, viendo el contexto actual, se puede: «Si comparamos diferentes países, en realidad son aquellos con las semanas de trabajo más cortas donde la gente dedica más tiempo a cuidar a los ancianos, los voluntarios trabajan y participan en sus comunidades locales. Son los países con las semanas de trabajo más largas donde la gente ve más televisión, no se puede hacer mucho más si estás cansado después de horas y horas en una oficina aburrida».

La doctora Núria Codina, profesora de la Universidad de Barcelona y especialista en Psicología Social y Ocio y Gestión del Tiempo, apunta por el contrario a que la sociedad no está educada para el uso y la gestión del tiempo: «Es el bien más escaso y más democrático y no se valora». Y se pregunta, además, si ese futuro tiempo de «no trabajo» será realmente «tiempo libre»: «Probablemente se nos mantendrá ocupados. En esta línea posiblemente tome fuerza una modalidad de ocio, conocida entre los especialistas como ‘ocio serio’, que es aquello a lo que la persona se dedica procurando realizar la actividad cada vez mejor (idiomas, aprendizaje de instrumentos, disciplinas que requieren horas de práctica para desarrollarse bien…)».

¿Y las estructuras?

Los poderes públicos, que viven pegados a la solución inmediata de los problemas inmediatos, no se han parado a pensar en el problema del tiempo más allá de las consecuencias en sus estadísticas de población activa. Codina cree que solo adoptarán medidas en el momento en el que se manifiesten problemas sociales: «Problemas que pueden venir por parte de aquellos que no sepan qué hacer con su tiempo».

Para Bregman, la disposición o no de las grandes estructuras para este cambio no es del todo importante: «El cambio real nunca comienza con las grandes potencias políticas o económicas, comienza en los márgenes de la sociedad». El historiador recuerda cómo cada hito de la civilización (la democracia, el fin de la esclavitud, el estado de bienestar) fue alguna vez una fantasía utópica. «Siempre comienza con alguien que es desechado (por las grandes potencias) como irracional y poco realista. La tarea de los intelectuales es hacer realista lo irreal, hacer inevitable lo imposible». Y añade una frase de Óscar Wilde: «El progreso es la realización de utopía».

Rodríguez, además, apunta a un cambio que ya se está produciendo y que podría calar del todo si hubiese más momentos para la reflexión: un mundo donde no hay púlpitos ni balcones sino corrillos y reuniones en las calles. «Los grandes poderes ya están viendo que esa plaza, que antes les miraba a ellos, ha dejado de hacerlo y se ha puesto a hablar. Es una forma de organización que nos cuesta trabajo entender ahora por la falta de referencias cercanas, pero necesaria». Para el catedrático, esta es una situación amplificada por la sociedad en red: «Da la palabra a los que, hasta ahora, solo podían escuchar. Es lo más revolucionario». Y frente a eso, asegura, ese intento de desprestigiar estos movimientos «alegando que solo se dicen idioteces, trivialidades, que son un peligro…».

Más tiempo, más reflexión, más revolución contra lo establecido. Algo que, por otra parte y según Gabriela Vargas-Cetina, profesora de Antropología en la Universidad Autónoma de Yucatán (México) y autora del artículo Tiempo y poder: la antropología del tiempo, el poder intentará coartar: «Son ellos (poderes políticos y económicos) quienes están promoviendo los cambios en las formas de empleo y trabajo que nos llevarán a un mundo cada vez más desigual en términos del disfrute del tiempo libre».

Pararse y darse cuenta o la crisis de identidad

Como cada periodo de cambio en la historia, las preguntas se acumulan respecto al futuro y a veces se repiten. La filósofa y política Hannah Arendt, en los años 50, ya se preguntaba qué ocurriría si el trabajo diese tanto tiempo libre como para que la gente se dedicase a otras actividades. «Y decía que no hay ninguna que cree tanta identidad como el trabajo», arguye José Francisco Durán, profesor de sociología de la Universidad de Vigo. En aquel momento, las horas que el periodo laboral dejaban vacías la sociedad las dedicaba a realizarse, sobre todo, socialmente.

«Ahora es tiempo de consumo, de puro entretenimiento, y eso tiene problemas para crear identidad a largo plazo». La anomia, que Émile Durkheim introdujo en La división del trabajo social (1893), es la palabra que Durán elige para este futuro hipotético. «Aunque ya se da hoy en día. Es ese estado en el que hay una incapacidad para encajar la sociedad con el individuo y este no siente interés por hacer nada, no está motivado, ni para sí mismo ni para los demás». Según el profesor, hoy las motivaciones vienen principalmente del ámbito del consumo, lo que hace que tengan que generarse nuevas de forma continua: «No hay un proceso vital de largo recorrido, todo es nuevo y pasa rápido. Eso crea un estado anómico que repercute en una crisis de identidad».

La vacuidad a la que alude Durán puede derivar, a veces, en supuestos negativos. Gabriela Vargas-Cetina alude a las situaciones de «reconocimiento interno y exclusión» que pueden darse alrededor de esa creación de identidad: «Muchas veces quedan en el borde del totalitarismo». En un mundo como el actual, con repuntes de los movimientos ultraderechistas, ese tiempo libre podría acabar usándose, según Vargas-Cetina, en expresar ese resentimiento. «Nos estamos enfrentando a una crisis identitaria en el sentido de un reforzamiento de las identidades grupales como formas totalitarias de identidad».

De forma constante, la sociedad se remite a movimientos pasados para preveer los futuros; en muchos casos con una carga mesiánica importante. «Y es un modelo totalmente desajustado. Sabemos que el cambio vendrá, y lo hará poco a poco y calando profundamente, y cuando llegue, el ser humano se dará cuenta de que nunca antes había tenido tiempo para reflexionar y se dará cuenta de las lagunas inmensas que tiene», arguye el catedrático Antonio Rodríguez de las Heras. Habla de nuevos malestares previos a un cambio social muy profundo del que no saldrá un líder, sino un movimiento más atomizado y global que, según Bregman, debe pasar no solo por prepararse para una nueva identidad, sino superar la verdadera crisis de esta, que se está dando ahora.

Apunta el historiador holandés a que cerca de un tercio de la mano de obra moderna está actualmente atrapada en un trabajo que encuentra inútil. Y asegura que no habla de agricultores, enfermeras o profesores, sino de abogados, banqueros y consultores: «Todos los que que renunciaron a sus sueños porque pensaban que tenían que ganarse la vida. Es una de las grandes tragedias de nuestro tiempo: estamos desperdiciando una cantidad increíble de energía, ambición e inteligencia con todas esas personas inteligentes que trabajan en algo que no aporta nada de valor. O incluso peor (en el caso del sector financiero) que lo destruyen». Para Bregman no es una coincidencia que los que trabajan en este área, a menudo, terminen con agotamiento o depresión: «La verdadera crisis de identidad de nuestros tiempos».

Adiós, educación actual

Para que ese cambio de paradigma tenga lugar, todos coinciden en un punto clave: la educación, ahora enrocada en el afán por alienar y adoctrinar en los valores de la productividad, la rentabilidad y el futuro económico sostenible bajo los criterios de la jerarquía de la oferta y la demanda. Para la antropóloga Vargas-Cetina, desde las estructuras hegemónicas de poder y el status quo, los cambios nos están llevando de una educación más crítica a una más técnica, donde las ciencias sociales, las artes y las humanidades son relegadas. «Visto desde un futuro mejor para todos, deberíamos tener más arte, más crítica, más ciencias sociales y más herramientas que nos ayuden a entender por qué la técnica nunca es ‘solamente’ una aplicación de las cosas, sino la implementación de una cierta filosofía».

En 2015, la reforma educativa española (LOMCE) redujo la asignatura de Filosofía en las aulas de manera significativa; en aquel momento, profesores y expertos se levantaron y arguyeron que la materia llevaba años siendo maltratada. Aquel fue solo un ejemplo más del escaso interés que la política —al fin y al cabo quien tiene en su mano la palanca de mando— tiene por inculcar el amor a la sabiduría. «Los grandes poderes, tanto nacionales como supranacionales, fomentan una educación vinculada directamente al trabajo; y la otra forma que han entendido hasta ahora ha estado vinculada al tema de la ciudadanía, pero eso sí, con valores superfluos y débiles», subraya Durán.

Rodríguez de las Heras también se encamina hacia ahí: «La educación siempre es revolucionaria o contrarrevolucionaria, por eso se disputa continuamente. Todos queremos en nuestra mano el mando para mover o contener el mundo y hacerse con la educación es formar el mundo que tú quieres«. El catedrático coloca la educación como la protagonista única de un cambio que habrá de darse en cada individuo y que lo prepare frente a la indefensión y la vulnerabilidad que supondría este futurible. «Disponer de tiempo, al principio, nos deja indefensos frente a la invasión que supone el entretenimiento, una especie de sonajero sin trasfondo».

Preparar a las personas para ser cultos, aprender a observar el mundo, discernir lo que sucede tras lo que es contado, alejar el trabajo como única realización personal, bajarle los humos al éxito profesional como indicador de felicidad… Un indicador que, probablemente, dejaría más en pañales que al resto a aquellos saturados de títulos, cargos y honores laborales. Rodríguez apunta a quienes tienen un nivel sociocultural más alto como los más afectados: «Su proceso educativo ha sido extraordinariamente transformador, una horma muy fuerte para que ser una pieza de relojería en la maquina social, por tanto, ahí puede producirse un derrumbamiento». Aunque asegura que el daño y las perturbaciones pueden ser muy dispares. «Los efectos de ese posible escenario va a darnos sorpresas, no son nada predecibles».

Nùria Codina suma una arista más a las hipótesis que podrían darse: no solo un cambio educativo es «esencial», sino que habría que introducir expertos en gestión del tiempo y el ocio. «No se trata solo de ocupar el tiempo, lo óptimo es invertirlo en aquello que realmente aporte el desarrollo psicosocial de la persona. Y aquí es importante destacar que algunas escuelas desarrollan experiencias piloto en las que el contenido académico se imparte a partir del ocio; unas experiencias que aportan innovación y nos preparan para otro modelo de enseñanza».

Poderoso caballero es Don dinero

Para asegurar un cambio positivo en lo que podrían ser las escuelas del futuro, Bregman, autor de Utopía para realistas, apunta hacia la renta básica garantizada como puntal para que las nuevas generaciones se dediquen más a seguir lo que desean y no lo que deben: «Los padres a menudo dicen a sus hijos ‘aseguraos de estudiar algo que tenga un buen sueldo’. El resultado es que muchos jóvenes no estudian artes, música, danza, historia o filosofía, porque tienen miedo de no ganar suficiente». Si supieran que esa parte está cubierta, las decisiones de millones de personas, según el historiador, empezarían a ser otras.

Por eso cree en la absoluta necesidad de adquirir ese nuevo derecho: «Es crucial que demos a todos la libertad de decidir por sí mismos qué quieren hacer con su vida. Sería el mayor logro del capitalismo y de la socialdemocracia». Por primera vez en la historia, todos y no solo los ricos, podrían decir «no» a un trabajo que no quieren hacer. «Por primera vez en la historia, todos serían verdaderamente libres».

Bienvenida de nuevo, cultura

Dentro de esa educación renovada, sin duda para los expertos, la cultura se posicionaría en cabeza. «La educación y la cultura se desmembraron la una de la otra hace tiempo y eso creó una anomalía en el cociente educativo y cultural», anota Rodríguez de las Heras, aludiendo a una divergencia que ha generado carencias inmensas en el desarrollo de las personas. «Si vuelven a integrarse, aquellas cosas que ahora pueden incluso molestar, como la pintura o la escritura creativa, se recuperarán». El catedrático está convencido de que este tipo de habilidades, ahora pertenecientes al mundo del tiempo libre de cada uno, tendrán un renacimiento: «Ese ocio llevará a aquello que te han robado porque no cabía durante el tiempo laboral impuesto».

Aunque, como en el resto de sectores, la cultura deberá atravesar un proceso de cambio que ofrezca respuestas y satisfaga las necesidades (que se antojan más profundas) del nuevo público. Unos espectadores que, en su mayoría y por el momento, «consumen cultura». El profesor Durán explica que, aunque ahora existe un afán cultural enorme, es solo un especie de espejismo del afán por el entretenimiento «enfocado a recuperar fuerzas para volver a trabajar». Sin embargo, afirma, debería ser algo que permitiese ser mejor moralmente, tener más capacidad y mejores herramientas para comprender el mundo: «El entretenimiento convierte a las personas en la masa, mientras que la cultura pasa por apreciar lo que se experimenta, por cultivarlo. Solo entonces se es más libre».

Para todo lo anterior hay matices: la situación no sería igual en India que en Australia, ni sería lo mismo para aquellos con profesiones vocacionales que mecánicas, ni creativas que burocráticas. Pero parece claro que, en un mundo en el que nos han enseñado a ser eficientes operarios del sistema, habría que aprender, de nuevo y casi de cero, a vivir. Bregman está convencido de que millones de personas podrán dedicar más tiempo a cosas que creen que son realmente valiosas —siempre y cuando se cumpliese la premisa de la renta básica garantizada—: «De repente todo el mundo podría pasar a un trabajo diferente, una ciudad diferente y comenzar una nueva empresa. Aunque, obviamente, no sabemos con certeza lo que ocurrirá».

Por el momento, es difícil hacerse a la idea de un mundo en el que trabajar ocupara una parte mínima del tiempo; por el momento hay que volar, tener cinco brazos y dos agendas, rezar porque el transporte público sea puntual o no haya atasco, porque no se bloquee el ordenador o no caiga ninguna de las redes que son el puente de contacto con el resto del mundo; por el momento, el mundo es una carrerita en bucle entre el coyote y el correcaminos. El tiempo, claro, es el coyote y nosotros el correcaminos.