Belén Quejigo

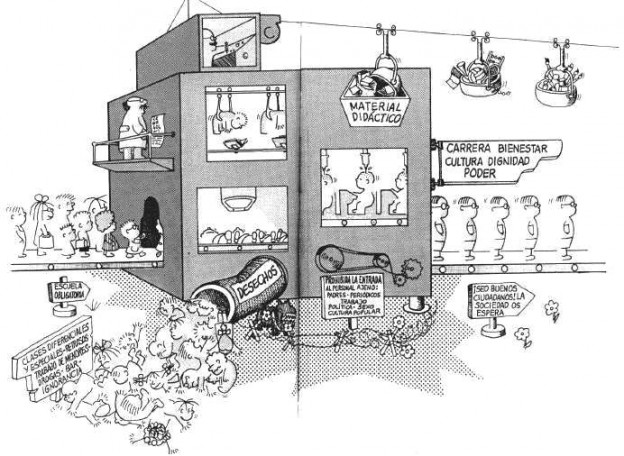

Hay demasiados ladrillos en el muro. Que el sistema educativo está obsoleto no es nuevo. Que está realizado bajo la falsa filantropía de lo bueno, de lo que se debe saber y de la obligatoriedad normativa desde la adquisición progresiva del conocimiento y el estamento de las edades tampoco es nuevo (lo que hay que conocer a los cuatro, a los quince o a los veinticinco años), así como tampoco la economía del tiempo, el espacio, la distribución en una institución cerrada que extrae del cuerpo todo lo útil desde la recompensa y el castigo, desde la clase –social y física– de los buenos y de los malos, estigmatizando al estudiante como el individuo al que hay que enderezar y enseñar desde la mirada puntillosa del detalle disciplinario, desde el marco institucional, las técnicas de control y la pedagogía analítica.

Pero ¿es posible pensar una forma de conocimiento y enseñanza no ligada a la escuela, la obligatoriedad, los libros, el modelo examen, la asistencia de treinta horas semanales cinco días a la semana a un centro institucional cerrado que prepara ya para el horario del mercado laboral? ¿Podríamos pensar una pedagogía de la diferencia? ¿Podríamos pensar una educación por la educación?

Ese mismo año, el filósofo francés, junto a su pareja Daniel Defert, fundó el Grupo de Informaciones de Prisiones (GIP) para realizar una teoría que no fuera ajena a los afectados de las prisiones, que eran sustancialmente los que sufrían sus anacronismos y crueldades. Los prisioneros y los funcionarios tenían algo que decir sobre el sistema penitenciario que sistemáticamente era considerado no digno de ser narrado. En el mismo sentido podemos hacer un paralelismo e intentar extender este modelo hacia unas nuevas pedagogías con ayuda de sus propios afectados, los alumnos y los profesores, ya que muy probablemente tendrían grandes aportaciones al sistema educativo. Sin embargo, a ojos de algunos, este hecho no tendrá ningún valor, pues una persona de diez o quince años nada puede aportar a un sistema organizado por quienes no lo sufren.

Pero si los grandes dirigentes estuvieran en un aula escuchando los rumores y las voces de los alumnos y profesores, se asombrarían. Los alumnos tienen algo que decir y están en su legítimo derecho de ser escuchados y tenidos en cuenta a la hora de redactar un marco legal que atañe en gran medida al conjunto de sus vidas. Pero su sentido crítico depende al mismo tiempo de los profesores porque, si en vez de fomentar la memorización se fomentara el espíritu crítico e individual de conocimiento, sí tendrían algo que decir y, de hecho, muchos lo dicen muy bien cuando se les presentan las herramientas necesarias para construir un discurso crítico. Por supuesto, muchos profesores tendrían algo que decir sobre las pedagogías y las formas de enseñanza.

Las preguntas son urgentes: ¿existe conocimiento más allá de los muros escolares? ¿Podría pensarse un método educativo no enclaustrado en la forma escuela? Si los tiempos están cambiando, ¿por qué el modelo educativo sólo cambia de materiales –de libros a ordenadores, por ejemplo–, pero no sustancialmente de forma y lugar desde su inicio? Todas estas preguntas pueden pensarse desde una cuestión: ¿es posible otra forma de pensar la educación? Tenemos un arte moderno, una literatura moderna, “una política moderna”, una ciencia moderna. ¿Para cuándo una educación realmente moderna?

La tecnificación en las aulas no es síntoma de modernización, sino de falsa inversión en educación, una inversión basada en la obsolescencia de los recursos técnicos. Si bien es cierto que son urgentes dentro de las aulas para estar al mismo nivel que la sociedad de ahí fuera, no se puede llamar a la compra de portátiles o iPads inversión en educación, sino inversión o renovación de estructuras, que no es exactamente lo mismo.

‘Life on Mars’

Siento empañar la lectura con mis propias miserias, pero es necesario hacer pasar al lector por los mismos puntos que me condujeron a esta reflexión. La semana pasada en el metro una niña cantaba en un inglés perfecto «Life on Mars», de David Bowie. El hecho aislado carecería de interés incluso tratándose del hombre al que recitaba si no fuera porque, al ver mi cara de asombro, la madre me miró, se compadeció de mi condición de espectadora y dijo que ella no se lo enseñaba, que era la niña quien lo pedía en casa y se aprendía una gran cantidad de letras del cantante.

Este gesto en apariencia vulgar y cotidiano esconde una profunda lección filosófica, a saber, que sólo existe el conocimiento desde el autoconocimiento y que sólo puede aprenderse (y aprehenderse) aquello que se ama desde cierto ejercicio de libertad de pensamiento porque, si no es así, cae en el vacío, aunque a corto plazo cumpla su función: aprobar un examen, agradar a un profesor, contentar a los padres. Un saber tan cruel… No hace falta recurrir a terceras personas para hacer este ejercicio sobre los fondos de ‘el capital cultural’ heredado de la Educación Secundaria y el Bachillerato (incluso de muchas asignaturas universitarias). Personalmente, poco recuerdo de las infinitas lecciones de Física o Literatura durante la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, por no hablar de las Matemáticas, desterradas de mi memoria como Hécuba, hecho que no me honra en absoluto, pero tampoco lo hace al sistema educativo, que no consideró ni por un momento mi individualidad, sino que expuso universalmente unos contenidos que debíamos aprender obligatoriamente para ejercer una presión constante de sometimiento a un mismo modelo. “Para estar todos obligados a la subordinación, a la docilidad, a la atención en los estudios y ejercicios y a la exacta práctica de los deberes y de la disciplina. Para que todos se asemejen”.

Si bien es cierto que debe existir una obligatoriedad que permita a los individuos comprender de forma básica el mundo y tener unas bases de cultura general, tiene poca repercusión en dos sentidos. El primero porque en la era de la información, donde está más al alcance de la mano que en ninguna otra época, tenemos un sistema educativo que genera individuos dóciles rellenos de contenidos memorísticos. La información está toda volcada en una red infinitamente accesible y elástica. ¿No valdría la pena acabar con la memoria para invitar a pensar y a problematizar, a desestabilizar los marcos de pensamiento y a dejar de hacer obligatorios los contenidos a favor de una individualidad? ¿No merecería la pena cambiar la forma de conocer y aprender? Y, sobre todo, ¿cómo se hace todo esto? ¿Qué profesores necesitaría esta nueva educación? El segundo, porque ¿dónde queda la individualidad de cada uno si por doquier encontramos un sistema castrante de represión normalizadora de la personalidad que, además, se plantea de forma hipócrita como un sistema libre?

Desconozco si existen nuevas pedagogías a este respecto, pero sí conozco las nuevas leyes que gobernarán nuestro sistema educativo al menos unos años y que son el marco teórico en los que se desenvolverá el ejercicio escolar desde los contenidos básicos y competencias. Existe un gran movimiento contra esta nueva ley que sigue implantando esta mala educación que denunciamos, donde las disciplinas humanísticas que son las encargadas de problematizar dicho asunto están cada vez más ausentes de los planes de estudios. La gran afectada es la Filosofía, que, carente de interés en un mundo dominado por la utilidad, la eficacia y el capitalismo, sufre los estragos del modelo educativo, un declive que no es aislado para la forma escuela, sino para todas las instituciones de nuestro país. En particular, este declive que comenzó, como bien señala José Luis Pardo, hace ya algunos años, se debe a un cambio de terminología en apariencia técnica e inofensiva cuando, en lugar de asignaturas, las universidades empezaron a tener créditos en clara analogía con la terminología financiera. Esta falta de finalidad capital de no servir para nada (ni a nada) no tiene cabida en el mundo actual y se encuentra en un perpetuo no-lugar y a punto de su extinción en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.

Este cambio no sólo daña a la Filosofía, sino al conjunto de conocimientos en general y sobre todo a los alumnos que aprenden que sólo deben alienarse individualmente y dedicarse a tener tiempos útiles sin desperdicios, sin vacíos, siempre llenos de felicidad y grandes intereses, economizando tanto su vida en general como su tiempo particular, y desterrar todo aquello que a corto o medio plazo no le vaya a garantizar ningún bien (en el sentido material). En clara analogía financiera (y hollywoodiense), los alumnos no aprenden categorías distintas al capital: tristeza, fracaso, pérdida, que forman también parte de nuestra vida, son consideradas como malas y deben ser desterradas de los modelos que no fomenten la competencia, el éxito y la utilidad. Pero nos entristecemos, fracasamos y perdemos, y no hay nada de malo en ello, forma parte del paquete de estar vivo. Esta pedagogía del miedo a lo que también es nuestro fomenta un saber cruel que está instalado en el inconsciente de cada uno de nosotros. Se torna lectura urgente Cartas a un joven poeta, de Rainer Maria Rilke, que nos enseña que hace falta algo más que el interés para fijar un conocimiento y que no debemos educar en el miedo, sino en la libertad y la diferencia. “Pero recuerde, señor Kappus, no tenemos ninguna razón para temer al mundo porque no nos es contrario. Si hay espantos, son los nuestros; si hay abismos, son nuestros abismos. Si hay peligros, debemos esforzarnos por amarlos”. Probablemente la Filosofía sea la única disciplina capaz de salvar los cortos y medios plazos tanto educativos como financieros.

Este artículo fue originalmente publicado aquí,

Diagonal es un medio de comunicación crítico e independiente, sin directores ni jefes, sustentado sobre la base de miles de suscripciones.