¿Por qué Kant sigue siendo actual?

Por: Roberto R. Aramayo*

El investigador Roberto R. Aramayo se sumerge en la antropología kantiana, sus ejes, y lo que los hace vibrar ahora más que nunca.

La antropología kantiana pivota sobre tres ejes fundamentales que vertebran todo su pensamiento filosófico. Para definir al ser humano, su filosofía se plantea estos grandes interrogantes relativos a la teoría del conocimiento, la ética y el filosofar sobre la historia: ¿Hasta dónde llegan las fronteras de nuestro conocimiento? ¿Cómo deberíamos proceder para posibilitar una convivencia pacífica que nos permita ser más dichosos?

¿Cuál es nuestro horizonte de legítimas expectativas?

La isla del conocimiento y los espejismos que la rodean

“El terreno del conocimiento es una isla que cuenta con lindes naturales inalterables. Es el ámbito de la verdad, que se ve rodeado por un océano borrascoso, auténtica patria de la ilusión, donde algunos icebergs difuminados por las neblinas engañan al navegante con la vana ilusión de realizar algún descubrimiento”.

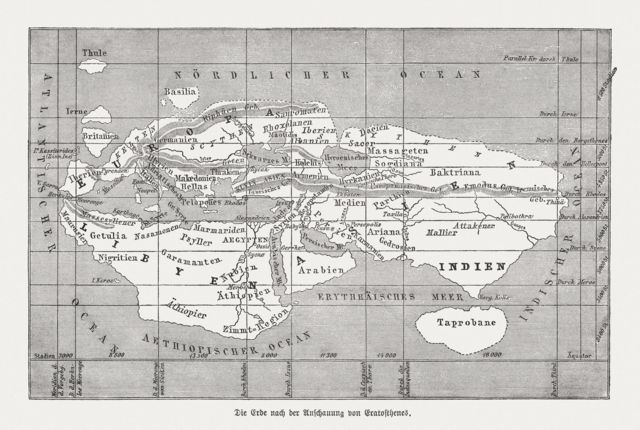

Immanuel Kant, Crítica de la razón pura

Kant utiliza muy pocas metáforas en su primera Crítica, confesando que lo hace para ganar en claridad conceptual. En una de las pocas que decide conservar compara el ámbito del conocimiento con una isla. Esta tierra firme se asienta sobre la experiencia, pero se ve circundada por un inabarcable océano donde los hielos aparentan ser otras islas habitables que invitan al navegante a perseguir esos espejismos. Ir en pos de tales metas ilusorias nos hace abandonar un asentamiento seguro y naufragar sin remedio entre los fulgores de la tormenta. :quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/semana/WCDI5DZUIJBHHEIYXYGVFT7GTY.jpg) Portada en alemán de Crítica de la razón pura. – Foto: Wikimedia Commons, CC BY-SA

Portada en alemán de Crítica de la razón pura. – Foto: Wikimedia Commons, CC BY-SA

Conocer es un proceso que requiere contar con la experiencia. Pretender aumentar nuestro caudal de conocimiento con meras ideas o pensamientos equivale a proponernos incrementar nuestro patrimonio añadiendo ceros al dinero del cual disponemos realmente. Con su epistemología, Kant decide combatir la superstición y el fanatismo, así como el dogmatismo religioso que ampara el poder absolutista y despótico de su época.

Los mensajes más impactantes emocionalmente solapan las comunicaciones acreditadas que no pueden emular su meteórica velocidad para expandirse. Las apariencias van colonizando cada vez más terreno hasta hacernos dudar de lo más evidente gracias a los hechos alternativos y todo tipo de ocurrencias. Para formarnos nuestro propio parecer, Kant considera elemental someterlo todo a la crítica de nuestro entendimiento, cribando los datos y contrastando las fuentes. Pero cuesta resistirse a la tentación de no asumir esa tarea y dejarnos tutelar por los demagogos de turno.

¿Cómo deberíamos actuar moralmente?

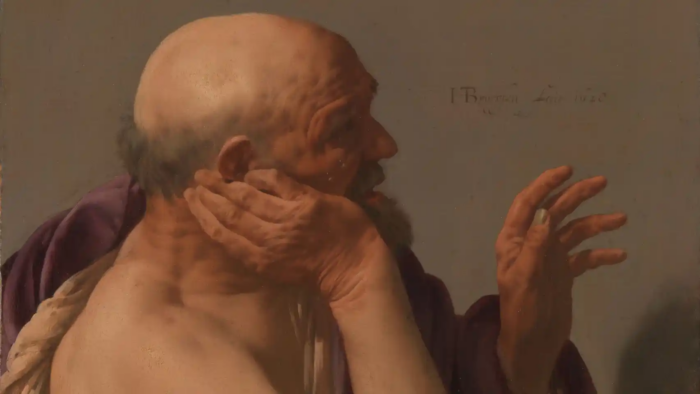

“No es posible pensar nada dentro de mundo, ni fuera del mismo, que pueda ser tenido absolutamente por bueno salvo la buena voluntad. El ingenio y la tenacidad, los talentos y las cualidades del temperamento son cosas deseables, pero también pueden ser extremadamente dañinas cuando no es bueno el carácter que utiliza esos dones de la naturaleza. Otro tanto sucede con los dones de la fortuna, como el poder, las riquezas e incluso la salud o el bienestar”.

Immanuel Kant, Fundamentación

El planteamiento ético de Kant apuesta por una moral deontológica para no depender del azar. De modo espontáneo todos buscamos nuestra propia felicidad y conseguir aquello que nos resulte más útil. Pero el problema es que al hacerlo así podemos perjudicarnos mutuamente y vernos dañados por aquellos que sólo atienden a sus cuitas específicas. Por eso nos propone realizar un experimento mental como piedra de toque para nuestros criterios éticos.:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/semana/3MJ5244NY5BHZGBFIIM3CQB4J4.jpg) Portada de la primera edición de la Fundamentación. – Foto: Wikimedia Commons

Portada de la primera edición de la Fundamentación. – Foto: Wikimedia Commons

Aquello que nos puede salvar puntualmente de un aprieto ¿podría valer como pauta para cualquiera en todo momento? Si la respuesta es negativa, esa regla no merecería ser una ley con validez universal y por lo tanto, aunque pueda servir como un consejo dictado por la prudencia, no puede ser adoptada como un deber suscrito por una voluntad general. Ni tampoco puede serlo cualquier estrategia que pretenda instrumentalizar a otro ser humano considerándolo simplemente como medio.

Las leyes jurídicas tienen un poder coactivo impuesto desde fuera. Sin embargo, la ley moral sólo atañe a las intenciones formuladas en el foro interno y no a los logros que pueda o no alcanzar nuestro propósito. Nunca podemos estar completamente seguros de que nuestra intención se vea contaminada por motivaciones inadvertidas o impulsos inconscientes. Pero siempre podemos descontar los factores que dependan de la suerte. Nada más contrario a estas premisas kantianas que una competitividad inmisericorde interesada únicamente en el éxito y que desprecia la moral del esfuerzo.

¿Cuál es el papel de la esperanza?

“La esperanza de que, tras varias revoluciones de reestructuración, al final acabará por constituirse un Estado cosmopolita en cuyo seno se desplieguen alguna vez todas las disposiciones originarias de la especie humana”.

Immanuel Kant, Idea para una historia universal en clave cosmopolita

Tanto nuestras estructuras mentales, a la hora de conocer, como nuestra voluntad al querer son de índole teleológica, es decir, existen con un determinado fin. Tendemos a explicarnos las cosas como si fueran fruto de algún designio, tal como nuestra voluntad no deja de plantearse un propósito tras otro. Por eso la esperanza le parece a Kant un componente decisivo del ser humano en cuanto especie.:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/semana/3YPHVJYUARGMZLQHUP44ASVOBU.jpg) Caricatura de Immanuel Kant. Stéphane Lemarchand Caricaturiste / – Foto: Wikimedia Commons, CC BY-SA

Caricatura de Immanuel Kant. Stéphane Lemarchand Caricaturiste / – Foto: Wikimedia Commons, CC BY-SA

Albergar una u otra expectativa puede orientar de modo decisivo nuestro destino personal y socio-político. Si bien hay que poner bridas a nuestro afán por transcender las fronteras de nuestro conocimiento y aventurarnos en arenas pantanosas, nuestra imaginación ética no debe retroceder ante ningún obstáculo. A pesar del espectáculo que nos brinda la historia de los asuntos humanos siempre nos cabe confiar en que tenemos margen para cambiar las cosas.

Por eso aplaude Kant con entusiasmo la Revolución francesa, pese a que le impresionen sus horrores, al entender que se trata de un signo histórico en la buena dirección. Cuando no se acometen a tiempo las reformas oportunas, las extremas desigualdades que impiden la libertad política dan pie a una traumática revolución, orientando el timón hacia un republicanismo de corte cosmopolita. Esa es cuando menos la expectativa con que Kant sugiere acercarnos al devenir histórico.

Se diría que las cuestiones planteadas por Kant como especialmente relevantes nos continúan interpelando al día de hoy. Sin ir más lejos, gracias a su atenta lectura de Kant, Javier Muguerza pudo hablarnos del imperativo de la disidencia, como mecanismo para no secundar las injusticias, e invitarnos a soñar con un mundo mejor.

*Profesor de Investigación (Etica, Epistemología y Sociedad). Historiador de las ideas morales y políticas.

This article is republished from The Conversation under a Creative Commons license. Read the original article.

Fuente: https://www.semana.com/cultura/articulo/por-que-kant-sigue-siendo-actual/202254/